Hai ricevuto un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate e vuoi chiudere la questione senza affrontare un lungo contenzioso tributario?

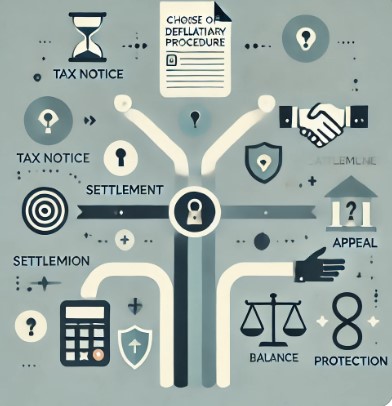

In questi casi puoi accedere a una delle procedure deflattive del contenzioso, cioè strumenti previsti dalla legge per risolvere la controversia prima del giudizio, spesso con vantaggi economici importanti. Ma quale procedura scegliere? E come funziona?

Cosa sono le procedure deflattive nel processo tributario

Le procedure deflattive sono alternative al ricorso davanti al giudice tributario. Servono a trovare un accordo tra contribuente e Agenzia delle Entrate, riducendo tempi, costi e sanzioni. Si possono attivare prima o dopo la notifica dell’atto impositivo, a seconda dei casi.

Quali sono le principali procedure deflattive per un avviso di accertamento

1. Adesione all’accertamento (accertamento con adesione)

– Può essere richiesta entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento

– Ti permette di incontrare l’Agenzia delle Entrate, discutere i rilievi e chiudere la questione con uno sconto sulle sanzioni

– Se firmi l’accordo, le sanzioni sono ridotte a 1/3 del minimo previsto per legge

– Puoi pagare in unica soluzione o in rate fino a 8 trimestri (o 16, se l’importo supera 50.000 euro)

– Dopo l’adesione, non potrai più fare ricorso: è una definizione definitiva

2. Acquiescenza all’accertamento

– Puoi scegliere l’acquiescenza entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso, se non hai chiesto l’adesione

– Consiste nel pagare quanto richiesto senza contestare nulla, ottenendo lo sconto sulle sanzioni

– Le sanzioni sono ridotte a 1/3 del minimo, come nell’adesione

– Si usa quando non ci sono rilievi da discutere, ma vuoi solo chiudere la posizione risparmiando sulle sanzioni

– È ammessa la rateizzazione

3. Reclamo e mediazione tributaria

– Obbligatoria per avvisi di accertamento con valore fino a 50.000 euro

– Va presentato entro 60 giorni dalla notifica, ma al posto del ricorso

– Consiste nel proporre una soluzione conciliativa all’Agenzia, che può accettare, modificare o rifiutare

– Se c’è accordo, le sanzioni sono ridotte al 35% del minimo

– Se non c’è accordo, il reclamo si trasforma automaticamente in ricorso

– Ottimo strumento se vuoi evitare il processo ma hai argomenti da far valere

4. Definizione agevolata delle controversie pendenti (quando attiva)

– Prevista solo in presenza di norme speciali (es. rottamazione, pace fiscale)

– Ti consente di chiudere un ricorso già pendente in primo o secondo grado, pagando solo l’imposta o una parte ridotta

– Le sanzioni e gli interessi sono totalmente o parzialmente abbuonati, secondo i casi

– È una misura eccezionale e a scadenza, ma molto vantaggiosa quando disponibile

Come scegliere la procedura giusta

– Se vuoi contestare l’accertamento e sei sotto i 50.000 euro, valuta reclamo e mediazione

– Se ritieni parzialmente fondati i rilievi, ma vuoi negoziare, scegli l’accertamento con adesione

– Se non intendi contestare nulla, ma vuoi chiudere pagando il minimo, considera l’acquiescenza

– Se c’è una pace fiscale in corso, verifica se puoi accedere alla definizione agevolata

Attenzione: ogni procedura ha termini precisi e conseguenze irreversibili. Se non agisci nei tempi, perdi la possibilità di evitare il ricorso e potresti dover affrontare un giudizio completo, con aggravio di costi e rischio di sanzioni piene.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in contenzioso tributario, adesioni e mediazioni fiscali ti spiega quali sono le principali procedure deflattive, quando usarle e come scegliere quella più vantaggiosa nel tuo caso.

Hai ricevuto un avviso di accertamento e vuoi risolverlo senza andare in giudizio?

Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Ti aiuteremo a valutare la procedura più conveniente, negoziare con l’Agenzia delle Entrate e chiudere la questione in modo rapido e sicuro.

Introduzione

Un avviso di accertamento è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate (o altro ente impositore) contesta al contribuente un maggior tributo dovuto, spesso accompagnato da sanzioni amministrative e interessi. Dal punto di vista del contribuente (il debitore dell’obbligazione tributaria), ricevere un avviso di accertamento pone di fronte a un bivio: accettare e pagare quanto richiesto, oppure impugnare l’atto avviando un contenzioso tributario dinanzi ai giudici tributari. In mezzo a queste due strade “estreme” esiste però una serie di procedure deflattive del contenzioso tributario, pensate per deflazionare (cioè ridurre) il numero di cause giudiziarie mediante soluzioni alternative alla causa che permettono di definire la pretesa tributaria in modo agevolato.

Dal punto di vista del contribuente, gli strumenti deflattivi rappresentano opportunità per risolvere la controversia fiscale in tempi più brevi e con costi (sanzioni) ridotti rispetto a un lungo processo. Tuttavia, ogni procedura ha condizioni, vantaggi e conseguenze diverse, e la scelta va ponderata in base alla situazione concreta: ad esempio l’entità dell’imposta richiesta, la fondatezza delle contestazioni dell’ufficio, eventuali errori palesi nell’atto, i termini a disposizione e gli obiettivi del contribuente (ridurre l’esborso, guadagnare tempo, ottenere uno sconto sulle sanzioni, ecc.).

Questa guida offre una panoramica aggiornata a luglio 2025 delle principali procedure deflattive previste dall’ordinamento tributario italiano, analizzandone il funzionamento alla luce della normativa vigente e delle più recenti novità legislative e pronunce giurisprudenziali. Verranno illustrati in dettaglio i vari strumenti – dall’autotutela all’acquiescenza, dall’accertamento con adesione fino alla conciliazione giudiziale – con un linguaggio giuridico ma di taglio divulgativo, adatto tanto ai professionisti legali quanto a privati cittadini e imprenditori chiamati a decidere come reagire a un avviso di accertamento.

Oltre alla spiegazione di ciascun istituto, si forniranno tabelle riepilogative, esempi pratici e una sezione di Domande e Risposte frequenti, per aiutare il contribuente a orientarsi nella scelta della procedura deflattiva più adatta al proprio caso concreto. L’obiettivo è una trattazione approfondita e trasversale, che metta a confronto gli strumenti deflattivi uno dopo l’altro, evidenziandone pro e contro dal punto di vista del debitore, ossia di chi riceve l’accertamento e deve valutare come reagire.

Panoramica delle procedure deflattive disponibili

Prima di analizzare singolarmente le varie procedure, è utile elencarle brevemente per avere una visione d’insieme. In ambito tributario le principali procedure deflattive (o strumenti deflattivi del contenzioso) sono:

- Autotutela tributaria – È il potere dell’amministrazione finanziaria di annullare o rettificare d’ufficio i propri atti quando si riconosce un errore o un’illegittimità manifesta. Può avvenire su iniziativa dell’ufficio o su istanza del contribuente. Se concessa, consente di correggere o eliminare l’avviso senza bisogno di ricorso; tuttavia è discrezionale (salvo casi di obbligo introdotti di recente) e non sospende di per sé i termini di impugnazione.

- Acquiescenza all’accertamento – Consiste nell’accettazione integrale dell’atto da parte del contribuente, che rinuncia a impugnarlo e paga le somme dovute (imposte, interessi) beneficiando però di una riduzione delle sanzioni amministrative irrogate. È uno strumento premiale che comporta una riduzione standard a 1/3 delle sanzioni, ulteriormente abbattute a 1/6 se l’atto non è stato preceduto da invito al contraddittorio. Si deve esercitare entro i 60 giorni per ricorrere, pagando quanto dovuto con lo sconto sulle sanzioni.

- Accertamento con adesione – È una forma di definizione concordata dell’accertamento, tramite la quale contribuente e ufficio si accordano sull’imponibile e sulle imposte dovute prima che la controversia approdi in giudizio. In pratica si svolge un contraddittorio amministrativo in cui l’ufficio può ridurre parzialmente la pretesa. In caso di esito positivo si firma un atto di adesione e il contribuente paga le somme concordate con sanzioni ridotte a 1/3 del minimo di legge. L’adesione può essere avviata su istanza del contribuente (entro il termine per ricorrere) o su invito dell’ufficio, e comporta la sospensione dei termini di impugnazione per 90 giorni.

- Reclamo e mediazione tributaria – Era un procedimento preprocessuale obbligatorio, introdotto nel 2012, per le controversie di valore medio-basso (prima fino a 20.000 euro, poi elevato a 50.000 euro) al fine di tentare una conciliazione prima del giudizio. Il contribuente doveva notificare un ricorso-reclamo all’ente impositore: l’ufficio legale dell’Agenzia riesaminava l’atto e poteva accogliere in autotutela o formulare una proposta di mediazione. In caso di accordo, la pretesa veniva rideterminata e le sanzioni ridotte automaticamente del 65% (pagamento del 35% del minimo). Questo istituto, tuttavia, è stato abrogato a partire dai ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024 dal D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 220. Pertanto oggi non è più un passaggio obbligato per le nuove liti, ma rimane applicabile in via transitoria ai procedimenti avviati prima di tale data (si veda oltre).

- Conciliazione giudiziale – È lo strumento deflattivo attivabile quando il contenzioso è già in corso davanti al giudice tributario. Le parti (contribuente e ufficio) possono trovare un accordo transattivo, anche parziale, che chiude la lite (in tutto o in parte) con reciproche concessioni. Può avvenire in udienza (su sollecitazione del giudice o delle parti) o fuori udienza con scambio di proposte scritte. La conciliazione è formalizzata con un verbale o decreto presidenziale e comporta la cessazione della materia del contendere sulle parti concordate. Il contribuente ottiene la compensazione delle spese di lite e una riduzione delle sanzioni amministrative (40% del minimo in caso di conciliazione nel primo grado di giudizio). In appello è prevista una riduzione minore (sanzioni al 50%). Il versamento delle somme può avvenire ratealmente e, in caso di mancato pagamento, l’accordo conciliativo costituisce titolo per la riscossione coattiva.

- Definizioni agevolate straordinarie – Oltre agli strumenti “a regime” sopra elencati, il legislatore ha più volte introdotto misure straordinarie di definizione agevolata, nell’ambito di cosiddette “pacificazioni” o “tregue fiscali”. Un esempio recente è la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento prevista dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) commi 179-185. Questa misura (una tantum) ha consentito di definire avvisi di accertamento, inviti al contraddittorio e processi verbali di constatazione notificati fino al 2022 con il pagamento delle imposte e interessi e di solo 1/18 delle sanzioni dovute. In pratica, si trattava di versioni agevolate dell’adesione e dell’acquiescenza (chiamate anche adesione agevolata e acquiescenza agevolata) con sanzioni ridotte al ~5,5% (un diciottesimo) invece che a un terzo. Tali sanatorie richiedevano il perfezionamento (firma dell’accordo di adesione agevolata o pagamento in caso di acquiescenza agevolata) entro termini prefissati nel 2023 e non sono più attivabili nel 2025, ma meritano menzione perché rappresentano opportunità che il contribuente può cogliere qualora vengano riproposte in futuro. Altre sanatorie nella stessa legge hanno riguardato le liti pendenti (definizione delle controversie tributarie in corso) e il cosiddetto ravvedimento speciale per irregolarità dichiarative, ma esulano dallo scopo di questa guida. È importante comunque sapere che ogni legge di bilancio può introdurre strumenti deflattivi speciali, quindi il contribuente farebbe bene a informarsi se, all’atto di ricevere un avviso, sia in vigore qualche forma di definizione agevolata straordinaria.

- Ravvedimento operoso – Sebbene tecnicamente non sia una procedura attivabile dopo un avviso di accertamento, ma piuttosto prima (per sanare spontaneamente violazioni commesse, pagando sanzioni ridotte in proporzione alla tempestività), vale la pena citare il ravvedimento come strumento deflattivo preventivo. Se un contribuente si accorge di un errore fiscale prima che il fisco glielo contesti formalmente, il ravvedimento operoso permette di correggere la dichiarazione o pagare il dovuto con sanzioni molto basse, evitando proprio l’emissione di un avviso di accertamento. Una volta che l’avviso è stato notificato, però, non è più possibile ravvedersi sulle stesse violazioni (salvo taluni casi particolari previsti per atti di “liquidazione” automatizzata): a quel punto occorre valutare le altre procedure sopra elencate.

Nei paragrafi seguenti approfondiremo ciascuna di queste procedure (eccetto il ravvedimento, che attiene a una fase anteriore) evidenziandone funzionamento pratico, base normativa, tempi, benefici (specie in termini di riduzione delle sanzioni) ed eventuali sviluppi giurisprudenziali recenti. Successivamente, saranno presentati casi esemplificativi e un confronto riassuntivo per guidare il contribuente nella scelta. Infine, una sezione FAQ – Domande e Risposte affronterà i dubbi più frequenti.

Autotutela: annullamento o rettifica dell’atto da parte dell’ufficio

Cos’è l’autotutela: in generale è il potere della Pubblica Amministrazione di riesaminare i propri atti e correggerli o annullarli se risultano viziati (ius poenitendi dell’amministrazione). In campo tributario l’autotutela si traduce nella facoltà dell’ufficio di ritirare un avviso di accertamento (o altro atto impositivo) riconoscendo un errore o un’infondatezza, anche fuori dai casi e dai termini del contenzioso. L’autotutela può esplicarsi con l’annullamento totale dell’atto (se il tributo non è dovuto) oppure con l’annullamento parziale (riducendo l’importo accertato o correggendo singoli errori). Può essere attivata d’ufficio – ad esempio se l’ente, in sede di controllo interno, si accorge di aver emesso due accertamenti per lo stesso fatto, o di un errore di calcolo palese – oppure su istanza del contribuente, che segnala i vizi all’ufficio e chiede il riesame.

Base normativa: fino al 2023 l’autotutela tributaria era disciplinata da istruzioni amministrative e dal principio generale di buon andamento della PA (L. 241/1990). Nel 2023 c’è stata una novità importante: il D.Lgs. 5 agosto 2023 n. 119 (attuativo della L. 130/2022 di riforma della giustizia tributaria; in G.U. come n. 219/2023) ha inserito nello Statuto dei Diritti del Contribuente (L. 212/2000) due nuovi articoli, il 10-quater e 10-quinquies, che distinguono l’autotutela obbligatoria da quella facoltativa. In sintesi: l’autotutela obbligatoria ricorre in una serie tassativa di vizi manifesti dell’atto, elencati dal comma 1 dell’art. 10-quater (ad esempio: errore sulla persona, errore di calcolo, doppia imposizione, errore sul presupposto evidente come ignorare deduzioni/detrazioni spettanti, pagamento già eseguito e non riconosciuto, mancanza di un documento poi sanata, ecc.). In presenza di tali situazioni, l’amministrazione “procede” all’annullamento senza discrezionalità. L’autotutela facoltativa riguarda invece tutti gli altri casi non rientranti in quel elenco (quindi situazioni più opinabili o non palesemente erronee): in questi casi l’ufficio può scegliere se accogliere l’istanza del contribuente oppure no.

Tutela del contribuente: prima della riforma, il contribuente che chiedeva invano l’autotutela non aveva strumenti processuali diretti: il silenzio-rifiuto sull’istanza non era impugnabile (salvo casi eccezionali) e si poteva far valere il vizio solo impugnando l’atto originario nei termini. Ora, dopo il D.Lgs. 119/2023, se l’istanza riguarda un caso di autotutela obbligatoria, il diniego espresso dell’ufficio è impugnabile e anche il silenzio per 90 giorni vale come diniego tacito impugnabile. Di converso, nelle ipotesi di autotutela facoltativa il silenzio dell’ufficio dopo 90 giorni non è impugnabile (resta impugnabile solo un eventuale diniego esplicito, anche se su questo punto la normativa è dibattuta). L’intento del legislatore è stato di garantire un diritto al riesame (e al ricorso) nelle sole situazioni di errore evidente dell’ufficio, mentre per questioni controverse (es. valutazioni discrezionali sull’accertamento) l’autotutela rimane una possibilità senza creare un “doppio binario” giudiziario. In ogni caso, se il contribuente rileva vizi di legittimità nell’avviso, è opportuno che presenti tempestivamente istanza di autotutela, dettagliando i motivi e allegando documenti probatori: la recente Circolare AE n. 21/E del 7 novembre 2024 fornisce linee guida su come redigere l’istanza e prevede anche la possibilità di invio via PEC o tramite area riservata online.

Effetti dell’autotutela: se l’ufficio accoglie l’autotutela, in tutto o in parte, l’avviso di accertamento viene annullato (in toto o limitatamente ai rilievi errati). In caso di annullamento totale, il contribuente non deve più nulla e la vicenda si chiude; in caso di annullamento parziale, la pretesa fiscale viene rideterminata a un importo inferiore. Ad esempio, la Cassazione ha descritto il caso di un avviso parzialmente annullato in autotutela, con la società contribuente che ha pagato le imposte, sanzioni e interessi dovuti sul minor importo rideterminato e l’Agenzia che ha rinunciato al giudizio pendente. In tal modo la controversia si è chiusa senza arrivare a sentenza (cessata materia del contendere).

Bisogna però tener presente due aspetti:

- L’autotutela non sospende i termini per ricorrere. Il contribuente che presenta istanza di autotutela deve comunque valutare di impugnare l’avviso entro 60 giorni se la scadenza si avvicina, per non rischiare decadenze. In altre parole, chiedere autotutela non “congela” l’atto: se l’ufficio non risponde in tempo, l’avviso potrebbe diventare definitivo. Una prassi cautelativa è presentare sia l’istanza di autotutela che (in parallelo) il ricorso, informando eventualmente la Commissione Tributaria che è pendente la richiesta di riesame. Se l’atto viene annullato in autotutela, il ricorso potrà essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

- L’annullamento parziale non ampliativo non è impugnabile dal contribuente. Su questo la giurisprudenza è chiara: se l’ufficio, in via di autotutela, riduce l’importo accertato di un atto ormai definitivo (perché non impugnato a suo tempo), il provvedimento riduttivo non può essere impugnato dal contribuente per cercare un’ulteriore riduzione, perché non lo aggrava ma anzi lo favorisce. La Cassazione ha statuito che un atto di autotutela riduttivo non rientra tra quelli elencati nell’art. 19 D.Lgs. 546/92 (atti impugnabili) e “non comporta alcuna effettiva lesione degli interessi del contribuente rispetto al quadro consolidato per mancata impugnazione dell’accertamento precedente”. Solo se l’atto in autotutela fosse ampliativo (caso raro: ad esempio, un ricalcolo che aumenti la pretesa su altri presupposti) allora sarebbe impugnabile, ma in genere un aumento richiede l’emissione di un nuovo avviso autonomamente impugnabile. In pratica: se non si è fatto ricorso in tempo e l’ufficio concede uno sgravio parziale, non si può litigargli sopra per ottenere di più – bisognava impugnare l’accertamento originario.

In conclusione, l’autotutela è consigliabile quando l’avviso presenti errori immediatamente rilevabili e documentabili (doppia imposizione, scambio di persona, errata applicazione evidente della norma, errore di calcolo, ecc.), poiché in tali casi anche l’ufficio ha interesse a evitare un giudizio che perderebbe sicuramente. Oggi, grazie alla norma sull’autotutela obbligatoria, il contribuente ha anche una leva in più: se rientra in quelle casistiche, può sperare in un annullamento doveroso e, in mancanza, impugnare il rifiuto. Tuttavia, l’autotutela non è una “causa di annullamento automatica”: fuori dai casi di obbligo, l’ufficio può rifiutare di correggere l’atto, soprattutto se la questione è interpretativa o di merito (in dubbio, l’Agenzia tende a lasciare che sia il giudice eventualmente a decidere). Pertanto il contribuente deve utilizzare l’autotutela cum grano salis: sempre come prima mossa informale (costa nulla), ma senza fare totale affidamento su di essa se i termini di ricorso decorrono. In ogni caso, una buona istanza di autotutela, ben motivata, può talvolta indurre l’Ufficio quantomeno a concedere un riesame in sede di reclamo/conciliazione, o a trattare con maggiore apertura nelle fasi successive.

Esempio pratico: Tizio riceve un avviso di accertamento per IRPEF in cui l’ufficio ha conteggiato due volte lo stesso reddito (magari per un errore di comunicazione tra reparti). Tizio presenta entro pochi giorni un’istanza di autotutela documentando l’errore (allega i calcoli e i documenti che provano la duplicazione) e chiede l’annullamento totale dell’atto. Contestualmente, per sicurezza, prepara anche un ricorso da notificare prima della scadenza dei 60 giorni, se l’ufficio non avrà annullato nel frattempo. L’ufficio esamina l’istanza, riconosce l’errore di duplicazione (caso di autotutela obbligatoria: errore materiale evidente) e annulla in autotutela integrale l’accertamento. Tizio a questo punto non deve pagare nulla e può evitare di depositare il ricorso (se lo aveva notificato, la causa si estinguerà). In questo modo, con minima spesa (solo la PEC o raccomandata dell’istanza) e in breve tempo, il contribuente ha risolto il problema grazie all’autotutela. – Se invece l’ufficio non avesse annullato, Tizio avrebbe proseguito con il ricorso, potendo far valere davanti al giudice l’errore (il giudice annullerebbe l’atto per errore di duplicazione, e l’ufficio sarebbe condannato alle spese: per l’ufficio sarebbe stata una sconfitta prevedibile, proprio ciò che l’autotutela mira a evitare).

Acquiescenza: accettare l’atto e ottenere la riduzione delle sanzioni

Cos’è l’acquiescenza: il termine acquiescenza in generale indica l’atto di rinuncia a impugnare un provvedimento, accettandone il contenuto. Nel contesto tributario, fare acquiescenza all’avviso di accertamento significa che il contribuente accetta integralmente la pretesa fiscale contenuta nell’atto e quindi rinuncia sia a presentare ricorso sia a instaurare procedure di adesione. In cambio di questa rinuncia alla lite, la legge riconosce un beneficio premiale: le sanzioni amministrative irrogate nell’avviso sono ridotte in misura significativa. L’acquiescenza è dunque uno strumento deflattivo “premiale” che incentiva il contribuente a non intraprendere il contenzioso quando ritiene (o si rassegna al fatto) che l’accertamento sia fondato o comunque preferisce evitare i costi/incognite del giudizio.

Beneficio sulle sanzioni: in base all’art. 15 del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218, se il contribuente fa acquiescenza all’atto nei termini, le sanzioni si applicano in misura ridotta a un terzo di quelle irrogate. Ad esempio, se l’avviso conteneva una sanzione di 9.000 € (il 90% su un’imposta accertata di 10.000 €), facendo acquiescenza la sanzione dovuta scende a 3.000 € (un terzo di 9.000 €), oltre naturalmente ai 10.000 € di imposta e relativi interessi. Non solo: è prevista un’ulteriore riduzione qualora l’avviso non sia stato preceduto da un invito al contraddittorio endoprocedimentale. In tale caso “si può fruire della riduzione ad un sesto”. Ciò significa che se l’ufficio non ha attivato un confronto anticipato (invito a comparire) prima di emettere l’accertamento, il contribuente “virtuoso” che paga subito viene premiato doppiamente: le sanzioni scendono a 1/6 del loro importo originario (circa il 16,67%). Nell’esempio precedente, se l’ufficio non aveva convocato il contribuente prima dell’emissione, la sanzione definibile sarebbe di 1.500 € (ossia un sesto di 9.000 €) invece di 3.000 €. Questo meccanismo, introdotto dal 2008 e confermato nelle normative successive, spinge il fisco a convocare i contribuenti prima degli avvisi (quando previsto) e dall’altro lato offre al contribuente una forte convenienza a chiudere subito se tale confronto non c’è stato.

Condizioni per l’acquiescenza: per ottenere queste riduzioni il contribuente deve rispettare alcuni requisiti fondamentali:

- Rinuncia al ricorso: non deve aver già impugnato l’atto e deve impegnarsi a non impugnarlo in futuro. Se presenta il ricorso, perde il beneficio della definizione agevolata. In pratica l’acquiescenza esclude il contenzioso (il contribuente accetta di non far valere le proprie ragioni in giudizio).

- Rinuncia all’adesione: non deve aver presentato istanza di accertamento con adesione. La legge richiede esplicitamente che per fruire dell’acquiescenza il contribuente non abbia attivato la procedura di adesione. Questo perché adesione e acquiescenza sono alternative: una volta che si chiede l’adesione, c’è la volontà di discutere e negoziare; non si può più “tornare indietro” all’accettazione pura e semplice con sconto sanzioni. Dunque, chi intende fare acquiescenza non deve avviare istanza di adesione (né ovviamente ricorso).

- Pagamento entro i termini di ricorso: occorre pagare entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso tutte le somme dovute tenendo conto delle riduzioni. Il termine di 60 giorni è lo stesso previsto per presentare ricorso: l’acquiescenza infatti si perfeziona con il pagamento nei termini, che sostanzialmente sostituisce l’azione di impugnazione. Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione o anche in forma rateale, secondo le regole sotto indicate, purché la prima rata sia versata entro il 60° giorno dalla notifica.

Oltre a questi, è implicito che l’acquiescenza richiede l’integrale accettazione di quanto preteso: non è possibile subordinare il pagamento a riserve o condizioni.

Acquiescenza parziale: una questione dibattuta è se il contribuente possa fare acquiescenza solo a una parte dell’avviso contestando la restante. La norma non lo prevede espressamente, parlando di “accettazione dell’atto” in toto. In passato si riteneva che l’acquiescenza dovesse riguardare l’intero avviso. Tuttavia la Cassazione ha chiarito che è ammissibile una acquiescenza parziale, limitata ai singoli addebiti autonomi contenuti nell’atto. In particolare, la sentenza n. 11497/2018 ha affermato che la funzione deflattiva dell’istituto consente al contribuente di prestare acquiescenza anche solo su alcuni rilievi, purché dotati di autonoma rilevanza, lasciando eventualmente impugnati gli altri. Ciò significa che se un avviso comprende, ad esempio, tre riprese fiscali distinte (ognuna con relativa imposta e sanzione), il contribuente potrebbe decidere di accettarne due e contestarne una, versando le somme relative alle prime due con sanzioni ridotte al terzo, e impugnando la terza in Commissione. Ovviamente l’amministrazione dovrà prendere atto di questa scelta: in pratica emetterà (in autotutela) un provvedimento di sgravio parziale per i due rilievi pagati, mantenendo efficaci le parti residue. È una situazione complessa ma possibile, che la giurisprudenza non esclude. Attenzione: l’acquiescenza parziale non va confusa con la definizione agevolata delle sole sanzioni (prevista sempre dall’art.15 D.Lgs.218/97 per gli atti di contestazione di sole sanzioni). In quest’ultimo caso, se l’atto notificato contiene solo sanzioni (es. atto autonomo di irrogazione sanzioni), il contribuente può definire pagando 1/3 della sanzione entro 60 giorni. Questa è una fattispecie diversa (si chiude un atto sanzionatorio isolato pagando il 33% della sanzione). Nel caso di acquiescenza parziale, invece, parliamo di un avviso misto (imposte+sanzioni) in cui si sceglie di accettare alcuni addebiti e non altri.

In pratica, se gli addebiti sono separabili, l’acquiescenza parziale è fattibile. Ad esempio, Caio riceve un avviso per due redditi non dichiarati: uno di €50.000 relativo a affitti in nero, e uno di €20.000 relativo a una plusvalenza su vendita terreno. Caio ritiene fondato il rilievo sugli affitti ma non quello sulla plusvalenza (perché quel terreno era esente). Può decidere di fare acquiescenza sulla parte affitti (pagando l’IRPEF su 50.000 + sanzioni ridotte su quella parte) e presentare ricorso per annullare la parte sulla plusvalenza. Così facendo limiterà il contenzioso alla questione dubbia, beneficiando intanto dello sconto sanzioni su ciò che ha accettato. La Cassazione ha ritenuto coerente col sistema questa possibilità “mista”. Ovviamente è essenziale quantificare correttamente le somme dovute sulla parte accettata e pagarle nei 60 giorni, comunicando all’ufficio l’avvenuto pagamento parziale a definizione di quei rilievi. L’ufficio dovrebbe poi attestare lo sgravio parziale dell’atto per i rilievi definiti e la controversia verterà solo sugli altri (il giudice, eventualmente, verificherà che il contribuente avesse titolo al beneficio su quelli definiti).

Modalità di pagamento e rateazione: come detto, il pagamento va effettuato entro il termine di legge. Si può utilizzare il modello F24 (per la maggior parte dei tributi erariali: imposte sui redditi, IVA, IRAP, ecc.) oppure F23 per alcune imposte come registro e tributi locali, indicando i codici tributo appositi per “definizione avviso in acquiescenza”. Il versamento può avvenire in un’unica soluzione oppure a rate (fino a 8 rate trimestrali se l’importo è fino a €51.645,69, altrimenti fino a 12 rate trimestrali per importi superiori). Dunque, anche per somme elevate, il contribuente ha la possibilità di diluire il pagamento fino a 3 o 4 anni. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali. Occorre però prestare attenzione: se si sceglie il pagamento rateale, per importi consistenti è richiesta una garanzia fideiussoria a favore dell’ente impositore (come previsto dal comma 2-bis dell’art.15 D.Lgs.218/97 e da norme collegate). In particolare, attualmente la garanzia è necessaria se l’importo rateizzato supera €50.000 (soglia allineata ai 51.645,69 euro di cui sopra). Il contribuente deve presentare all’ufficio, entro 10 giorni dal pagamento della prima rata, la documentazione della garanzia prestata (fideiussione bancaria o polizza assicurativa). Questa garanzia serve a tutelare l’Erario per le rate future.

Decadenza dal beneficio in caso di mancato pagamento: una volta perfezionata l’acquiescenza (pagando almeno la prima rata nei termini), il contribuente deve onorare le rate successive puntualmente. Il mancato pagamento anche di una sola rata entro la scadenza della successiva comporta la decadenza dalla rateazione e soprattutto la perdita dei benefici: l’ufficio iscriverà a ruolo le somme residue senza più lo sconto sanzioni, anzi applicando una sanzione aggiuntiva del 60% sul tributo ancora dovuto (si tratta, tecnicamente, della sanzione per omesso versamento ex art.13 D.Lgs.471/1997, raddoppiata). In pratica se si salta una rata, il fisco procede a riscossione coattiva dell’importo residuo e ripristina le sanzioni piene (con aggravio). Quindi è fondamentale essere certi di poter rispettare il piano di rateazione; altrimenti è preferibile cercare altre soluzioni o pagare in unica soluzione se possibile.

Procedura pratica: per formalizzare l’acquiescenza non esiste un modulo obbligatorio di dichiarazione: è sufficiente effettuare il pagamento nelle misure ridotte previste. Tuttavia, è buona prassi trasmettere all’ufficio (entro 10 giorni) la quietanza di pagamento e un’eventuale comunicazione in cui si dichiara di aver inteso definire l’atto in acquiescenza ex art.15 D.Lgs.218/97. Questo aiuta l’ufficio a registrare la definizione e sospendere eventuali procedure di riscossione. Se tutto è stato fatto correttamente, l’atto di accertamento si considera definito e non più impugnabile. Infatti l’acquiescenza (specie se comunicata espressamente) è qualificabile come rinuncia all’impugnazione ai sensi dell’art. 329 c.p.c., con conseguente preclusione del ricorso.

Quando (e perché) conviene l’acquiescenza: dal punto di vista del contribuente, fare acquiescenza conviene principalmente in due situazioni:

- Quando si riconosce la fondatezza dell’accertamento o comunque non si hanno elementi validi per contestarlo. In tal caso impugnare servirebbe solo a ritardare il pagamento con costi aggiuntivi (spese legali, interessi di mora in crescita, rischio di sanzioni piene se si perde). Accettando subito si ottiene uno sconto consistente sulle sanzioni (dal 67% al 83% di riduzione, a seconda del caso), che può tradursi in migliaia di euro risparmiati. Ad esempio, su una sanzione da €50.000, pagare un terzo significa risparmiarne circa €33.000; pagare un sesto significherebbe risparmiarne circa €41.667. Sono cifre importanti.

- Quando l’obiettivo principale è evitare il contenzioso rapidamente, magari per chiudere la posizione fiscale in vista di una richiesta di finanziamento o di una trattativa commerciale. L’acquiescenza definisce immediatamente e definitivamente la pendenza con il fisco: dopo il pagamento, l’avviso è come “mai esistito” in termini di contestazione, non apparirà come lite fiscale pendente ecc. Questo può essere rilevante per imprese o contribuenti che vogliono certificare la propria regolarità fiscale.

Va però valutato il contraltare: facendo acquiescenza il contribuente paga tutto il tributo accertato (integralmente), ottiene solo lo sconto sulle sanzioni. Se invece vi fossero margini per ridurre anche l’imposta (perché l’ufficio magari ha ecceduto), l’acquiescenza sacrifica questa possibilità. Ad esempio, se l’avviso richiede 100.000 € di maggiore imponibile ma il contribuente ha elementi per sostenere che dovrebbero essere 70.000 €, l’acquiescenza lo obbliga a pagare comunque i 100.000 € (pur con sanzione ridotta). Invece un’adesione o un ricorso potrebbero ridurre l’imponibile. Quindi la convenienza dipende molto dalla forza delle ragioni del contribuente: se ritiene di avere buone probabilità di ridurre o annullare la pretesa, l’acquiescenza potrebbe non essere la scelta ottimale. Al contrario, se pensa di avere torto o di non poter dimostrare le proprie ragioni, l’acquiescenza gli evita il rischio di pagare poi il massimo delle sanzioni dopo aver perso la causa.

Sintesi dei pro e contro dell’acquiescenza (dal punto di vista del debitore):

- Pro: Rapidità (chiusura immediata della vicenda), fortissima riduzione delle sanzioni (fino all’83% di sconto), possibilità di rateazione (fino a 3-4 anni) per l’importo dovuto, eliminazione dell’incertezza e dei costi del contenzioso, nessun “pregiudizio” reputazionale poiché non c’è accertamento pendente o esito sfavorevole (si definisce tutto bonariamente).

- Contro: Necessità di accettare il 100% del tributo accertato (nessuno sconto su imposte e interessi), rinuncia a far valere qualsiasi motivo di illegittimità o infondatezza dell’atto, perdita definitiva del diritto di ricorso (salvo i casi di annullamento in autotutela, che però a quel punto sarebbero solo a favore del contribuente), impegno finanziario potenzialmente gravoso in tempi brevi (almeno la prima rata entro 60 giorni), con obbligo di garanzia per importi elevati. Inoltre non sempre l’ufficio è tempestivo nel sgraviare le somme in caso di pagamento parziale: il contribuente deve essere preciso nel comunicare e seguire l’iter per evitare che parta la cartella per intero per disguido.

Esempio numerico comparativo: Sempronio riceve un accertamento per €50.000 di imposta e €25.000 di sanzioni (ipotizziamo che la sanzione sia del 50% dell’imposta, ad esempio per infedele dichiarazione, e che l’avviso non sia stato preceduto da invito). Se Sempronio fa acquiescenza entro 60 giorni, pagherà i 50.000 € di imposta + interessi + 1/6 di 25.000 € = circa 4.167 € di sanzioni. Totale sanzioni risparmiate: ~20.833 €. Se invece intraprende il ricorso e alla fine (dopo magari anni) perde, dovrà pagare l’intera sanzione di 25.000 € + interessi di mora maturati, e in più probabilmente le spese legali. Se vince, ovviamente risparmia tutto ma deve considerare le spese affrontate e l’incertezza. – Se Sempronio sceglie l’adesione (vedi infra) potrebbe negoziare la base imponibile: ad es. spuntare un accordo per €40.000 di imposta; in tal caso pagherebbe quella imposta ridotta più sanzioni 1/3 sul minimo edittale relativo (supponiamo la sanzione minima per infedele sia il 90%, quindi su 40.000 sarebbe 36.000 il minimo, 1/3 = 12.000). Pagherebbe quindi ~52.000 € (40.000+12.000) invece di 54.167 € dell’acquiescenza, un risparmio modesto ma ottenuto grazie al calo di imposta. Ogni strumento ha un esito economico diverso: l’acquiescenza offre il massimo sconto sanzioni ma su importo fisso, l’adesione può ridurre l’imposta ma ha sanzione un po’ maggiore (1/3), il ricorso può annullare tutto (zero da pagare) o costare il massimo (tutto più spese).

Di seguito, prima di passare all’adesione, una tabella riassuntiva delle riduzioni sanzionatorie offerte dai vari istituti deflattivi, per avere un colpo d’occhio:

| Procedura deflattiva | Sanzione dovuta (in % dell’importo originario) | Note/Riferimenti normativi |

|---|---|---|

| Acquiescenza – avviso senza invito | 16,67% (1/6) | Sconto 83,3%. Previsto dall’art. 15 co.2-bis D.Lgs. 218/97. |

| Acquiescenza – avviso con invito | 33,33% (1/3) | Sconto 66,7%. Regola generale art. 15 co.1 D.Lgs. 218/97. |

| Accertamento con adesione | 33,33% (1/3 del minimo)¹ | Sconto ~66%. Art. 2 co.5 D.Lgs. 218/97 (richiamo alle sanzioni ridotte). |

| Mediazione tributaria (abrogata dal 2024) | 35% (del minimo edittale) | Sconto 65%. Art. 17-bis D.Lgs. 546/92 (previgente). |

| Conciliazione giudiziale in 1° grado | 40% (del minimo edittale) | Sconto 60%. Art. 48 D.Lgs. 546/92. |

| Conciliazione giudiziale in appello | 50% (del minimo edittale) | Sconto 50%. Art. 48 c.5 D.Lgs. 546/92 (come modificato da D.Lgs.218/97). |

| Definizione agevolata 2023 – adesione/acquiescenza | 5,56% (1/18) | Sconto ~94,4%. Misura straordinaria (L.197/2022). |

¹ Nota: Nel caso dell’adesione, la sanzione viene ridotta ad 1/3 del minimo previsto dalla legge. Spesso ciò equivale di fatto a pagare circa il 30-33% della sanzione irrogata nell’atto, salvo casi in cui nell’atto erano applicate sanzioni in misura diversa dal minimo. Ad esempio, se in accertamento era stata applicata la sanzione al minimo edittale, pagare 1/3 del minimo è appunto pagare ~33% dell’originario. Se nell’avviso la sanzione era già al minimo edittale, adesione e acquiescenza comportano la stessa percentuale (33%); se invece l’ufficio avesse irrogato una sanzione più alta (per circostanze aggravanti), con l’adesione si riduce comunque al minimo e poi a 1/3 di tale minimo.

Accertamento con adesione: accordarsi con l’ufficio per ridurre la pretesa

Cos’è l’accertamento con adesione: è un procedimento che consente al contribuente e all’ente impositore di evitare il contenzioso raggiungendo un accordo sul contenuto dell’accertamento. In altre parole, invece di “battersi” in giudizio, le parti negoziano un esito intermedio: il contribuente riconosce una certa maggiore imposta (magari non tutta quella originariamente pretesa) e l’ufficio, dal canto suo, rinuncia a una parte della pretesa iniziale (riducendo imponibile, imposta o sanzioni) tenendo conto delle ragioni addotte dal contribuente. Si tratta dunque di una definizione concordata del rapporto tributario, formalizzata in un atto di adesione che ha natura di contratto fiscale. L’istituto è disciplinato dal D.Lgs. 218/1997 (“Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale”). Esistono vari tipi di adesione: su invito dell’ufficio prima dell’avviso, ai verbali di constatazione della Guardia di Finanza, ecc. Qui ci focalizziamo sull’adesione successiva alla notifica di un avviso di accertamento, che è lo scenario in cui ci si chiede quale procedura attivare per risolvere l’atto.

Ambito di applicazione: l’accertamento con adesione è ammesso per la generalità dei tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate (imposte sui redditi, IVA, IRAP, imposta di registro, successioni e donazioni, tributi locali se l’ente li ha recepiti, ecc.) e per qualsiasi tipologia di accertamento (analitico, induttivo, ecc.). Può riguardare avvisi di accertamento veri e propri, ma anche avvisi di liquidazione o provvedimenti di irrogazione sanzioni (in parte qua; sebbene sulle sole sanzioni vi siano limitazioni, come vedremo).

Come si attiva: l’adesione può partire in due modi:

- Su iniziativa dell’ufficio: prima di emettere l’avviso, l’ufficio può inviare al contribuente un invito a comparire per discutere la posizione fiscale (art. 5 D.Lgs.218/97). Questo invito contiene già una prospettazione delle maggiori imposte che potrebbero essere accertate. Se il contribuente partecipa e trova un accordo su quell’invito, si sottoscrive un atto di adesione prima dell’avviso (cd. adesione pre-accertamento, spesso con sanzioni ridotte a 1/6). Tuttavia, se l’invito c’è stato e non si raggiunge un accordo, l’ufficio emetterà l’avviso di accertamento: in tal caso, per legge il contribuente non può più avviare la procedura di adesione dopo la notifica sugli stessi elementi. In pratica l’invito a comparire “brucia” la possibilità di adesione post-avviso per i medesimi rilievi.

- Su iniziativa del contribuente: quando riceve un avviso di accertamento non preceduto da invito, il contribuente può presentare una istanza di accertamento con adesione in carta libera all’ufficio che ha emesso l’atto. Questa domanda va presentata entro il termine di proposizione del ricorso (cioè entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso). È sufficiente una domanda semplice indicando i propri dati, gli estremi dell’atto e la volontà di definire in adesione; conviene comunque motivare almeno sommariamente quali aspetti si vogliono discutere o se si hanno elementi da far valere. La domanda può essere consegnata a mano, inviata per raccomandata A/R (fa fede la data di spedizione se senza busta), oppure con PEC se l’ufficio la riceve (oggi molte DP Entrate accettano PEC per l’adesione). Presentando l’istanza di adesione, si ottiene un duplice effetto favorevole per il contribuente: (1) l’ufficio deve convocare il contribuente entro 15 giorni per instaurare il contraddittorio; (2) i termini per impugnare l’avviso sono sospesi per 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Questa sospensione di 90 giorni è stabilita dall’art. 6, c.3, D.Lgs.218/97: in sostanza il contribuente guadagna tempo, oltre i normali 60 giorni, per vedere se l’adesione va a buon fine. Allo stesso modo sono sospese eventuali misure di riscossione provvisoria (ruoli provvisori) e il pagamento dell’IVA accertata in pendenza di giudizio.

Dunque, tempistica: se si intende percorrere l’adesione, l’istanza va inviata tempestivamente (non occorre aspettare il 60° giorno; prima si avvia il dialogo meglio è). Una volta ricevuta l’istanza, l’ufficio entro 15 giorni fissa l’appuntamento (di persona o anche telefonico/telematico). Da quel momento tipicamente si apre una fase di discussione, anche tecnica, in cui il contribuente (spesso assistito da un consulente) espone le proprie ragioni, può fornire documenti, evidenziare errori dell’accertamento o proporre criteri più equi di determinazione dell’imponibile. L’ufficio dal canto suo valuta queste argomentazioni e – se lo ritiene opportuno in base a elementi di incertezza, gradi di sostenibilità della pretesa e principio di economicità amministrativa – può formulare una propria proposta di definizione. È possibile anche più di un incontro, specie per accertamenti complessi; la legge lascia abbastanza flessibilità (purché il tutto si concluda entro i 90 giorni di sospensione, salvo proroghe su accordo delle parti).

Esito della procedura: possono presentarsi tre scenari:

- Adesione positiva (accordo raggiunto) – Se le parti trovano un accordo, si redige un atto di adesione che viene sottoscritto dal capo ufficio (o delegato) e dal contribuente. In tale atto sono indicati gli elementi concordati: il nuovo imponibile accertato, le imposte dovute ricalcolate, e le sanzioni ridotte al valore di legge (un terzo del minimo) applicate su quanto definito. L’atto deve motivare brevemente le differenze rispetto all’avviso iniziale, ossia le “concessioni” fatte e le ragioni emerse nel contraddittorio. La firma del contribuente produce immediati effetti vincolanti: l’atto di adesione non è impugnabile né integrabile. Entro 20 giorni dalla sottoscrizione, il contribuente deve pagare le somme concordate (o la prima rata). Il pagamento tempestivo perfeziona l’adesione: a quel punto l’accertamento originario è definito e l’ufficio non potrà più pretendere altro su quei rilievi (salvo casi di sopravvenuta scoperta di nuovi elementi estranei a quelli accertati, cosa rara). Le sanzioni applicate nel perfezionamento sono (come detto) ridotte ad 1/3 del minimo edittale previsto per le violazioni contestate – in pratica circa il 30-33% della sanzione al minimo. Inoltre non si applicano sanzioni accessorie eventualmente previste (es. interdizioni). Se i fatti costituiscono reato tributario, l’adesione costituisce circostanza attenuante nel procedimento penale ed evita le sanzioni penali accessorie (nei limiti di legge).

- Mancato accordo (adesione negativa) – Se non si raggiunge alcun accordo entro i 90 giorni (o se l’ufficio rigetta l’istanza), la procedura si chiude senza risultato. L’ufficio formalizzerà un verbale di esito negativo o anche semplicemente lascerà trascorrere i 90 giorni. A quel punto il contribuente può procedere con il ricorso giurisdizionale: ha a disposizione i 30 giorni successivi al termine dei 90 per costituirsi in giudizio (depositando il ricorso in Commissione Tributaria, ora denominata Corte di Giustizia Tributaria di primo grado). In sostanza il termine per impugnare riprende a decorrere dopo i 90 giorni di sospensione. Se l’ufficio comunica un diniego prima dei 90 giorni, i 30 giorni per depositare decorrono dalla notifica di tale diniego. Nel successivo giudizio, le parti torneranno in posizione contenziosa normale. È bene sapere che nulla di quanto discusso in adesione vincola il giudice né costituisce prova in causa (le proposte scambiate sono riservate). Tuttavia, la legge ha previsto un disincentivo a rifiutare proposte ragionevoli: se il procedimento di adesione o mediazione si conclude senza accordo e poi in giudizio una parte risulta totalmente soccombente, questa parte dovrà pagare, oltre alle spese ordinarie, una somma pari al 50% delle stesse spese processuali come “sanzione” per aver rifiutato la soluzione concordata (salvo ipotesi di soccombenza reciproca). Inoltre il giudice potrà compensare le spese solo se indica esplicitamente gravi motivi che hanno indotto la parte vincente a rifiutare la proposta. Queste norme (art. 15, c.2-quinquies, D.Lgs. 546/92) stimolano sia l’amministrazione sia il contribuente a non avere atteggiamenti pretestuosi nella fase di adesione.

- Rinuncia o inammissibilità – È raro, ma il contribuente potrebbe anche ritirare la propria istanza di adesione se, prima di arrivare a un accordo, cambia idea (ad es. preferisce fare ricorso subito). In tal caso deve fare attenzione ai termini: anche se ritira, il termine di sospensione di 90 gg opera comunque, quindi potrebbe depositare ricorso prima senza attendere la fine. Oppure l’adesione potrebbe essere inammissibile perché l’avviso era preceduto da invito già esperito: in tal caso l’ufficio comunica che non si può attivare l’adesione, e i termini di ricorso non sono sospesi (anzi, se il contribuente aveva presentato istanza comunque, rischia di perdere tempo prezioso – occorre vigilare su questo). Un altro caso di inammissibilità è per avvisi che riguardano esclusivamente sanzioni formali: su atti di sole sanzioni formali l’adesione non è ammessa (perché non c’è un imponibile su cui contrattare). Anche su alcuni atti “cartolari” come liquidazioni automatiche ex art.36-bis DPR 600/73 l’adesione non si applica, ma in tali casi spesso c’è la possibilità di altra definizione.

Pagamento nell’adesione: una volta firmato l’atto di adesione, il contribuente ha 20 giorni per effettuare il pagamento dell’intero importo dovuto ovvero della prima rata. La rateazione infatti è consentita anche per l’adesione, alle stesse condizioni dell’acquiescenza: fino a 8 rate trimestrali (12 se importo > €51.645,69). La prima rata va pagata entro 20 giorni dalla data dell’atto; le successive, trimestrali, con interessi legali. È richiesta la garanzia fideiussoria se l’importo rateizzato supera la soglia di legge, come visto per l’acquiescenza, e analoghe sono le sanzioni in caso di inadempienza: se si salta una rata, l’adesione si considera decaduta e le somme residue vengono iscritte a ruolo con la sanzione del 60% sul tributo non versato (cioè si perdono gli sconti e si viene sanzionati come omesso versamento). Dunque l’adesione va onorata con serietà per evitare di trovarsi poi in una posizione peggiore.

Effetti dell’adesione: una volta perfezionata dal pagamento, l’adesione chiude definitivamente la controversia sugli elementi definiti. L’accertamento originario non è più impugnabile (è sostituito dall’atto di adesione). Si crea un’obbligazione tributaria “cristallizzata” nell’importo concordato. Da notare che l’atto di adesione non costituisce titolo esecutivo immediato: se il contribuente non paga, l’ufficio deve iscrivere a ruolo per riscuotere (non può procedere direttamente con esecuzione forzata sull’atto di adesione, perché non è un provvedimento giudiziario né un atto esecutivo autonomo). In caso di mancato pagamento entro i 20 giorni, l’adesione si considera non perfezionata e l’accertamento originario resta valido: il contribuente a quel punto ha però perso la chance di ricorrere (perché i 60 giorni di ricorso saranno decorsi), trovandosi in una situazione molto negativa – per questo è cruciale rispettare i termini di pagamento.

Perché scegliere l’adesione: l’accertamento con adesione conviene al contribuente quando vi è margine di discutere la pretesa ed ottenere uno sconto sostanziale sull’imposta o su alcuni rilievi, ma allo stesso tempo si vuole beneficiare comunque di una riduzione sanzionatoria (anche se leggermente inferiore all’acquiescenza). In pratica, l’adesione è utile se il contribuente ritiene:

- di avere parzialmente ragione: ad esempio, l’ufficio ha esagerato su alcune voci, oppure non ha tenuto conto di costi deducibili, ecc. In adesione si può far valere ciò e arrivare magari a dimezzare l’imponibile accertato. Il vantaggio rispetto all’acquiescenza è evidente: si paga su una base più bassa. Certo, rimane la sanzione a 1/3, ma su un imponibile minore.

- di poter fornire chiarimenti o prove che in sede di adesione l’ufficio è disposto ad ascoltare. A volte il semplice confronto con i funzionari permette di correggere incongruenze (cosa che nel ricorso sarebbe demandata al giudice, con esiti incerti). L’adesione è un’occasione per “spiegarsi” in modo collaborativo.

- di voler guadagnare tempo prima di eventualmente andare in giudizio. La sospensione di 90 giorni dilata i tempi, utile magari per reperire liquidità o elementi di prova. Anche se poi l’accordo non si trova, quei 90 giorni possono servire per preparare meglio il ricorso.

Rispetto al contenzioso pieno, l’adesione offre minori spese e tempi più rapidi, e soprattutto certezza del risultato (nessun rischio di esito peggiore, perché è frutto di accordo). Non c’è però la terzietà di un giudice: se l’ufficio adotta una linea rigida, il contribuente potrebbe non ottenere un grande sconto. In quel caso tanto vale ricorrere. Dunque la convenienza pratica va valutata caso per caso: qual è la “forbice” tra la pretesa e quanto il contribuente stima equo/pagherebbe spontaneamente? Se la forbice è ampia, l’adesione è il modo di chiuderla a metà strada (con reciproche concessioni). Se la forbice è nulla (accertamento condivisibile) allora è meglio l’acquiescenza (sanzione 1/3 vs 1/3, tanto vale evitare discussioni inutili). Se la forbice è totale (contribuente convinto di non dover nulla) forse è preferibile il ricorso, a meno che l’ufficio non mostri apertura.

Limiti: non sempre l’adesione è percorribile. Oltre ai casi di inammissibilità già detti (atto preceduto da invito rifiutato, atti di sole sanzioni formali), l’adesione non si applica ad esempio ai avvisi “da liquidazione” (come i controlli automatizzati art.36-bis DPR 600/73) perché lì non c’è materia di accertamento in senso stretto da rideterminare (sono errori formali/documentali). Inoltre, l’adesione non consente di trattare profili giuridici di nullità: se l’avviso è viziato (es. notifica invalida, difetto di motivazione), questi sono motivi che si fanno valere in giudizio per annullarlo, non in adesione (in cui contano solo gli aspetti sostanziali del rapporto tributario). Quindi se il contribuente punta ad un annullamento completo per vizi formali, l’adesione non è lo strumento adatto – meglio ricorrere.

Esempio pratico di adesione: l’Agenzia notifica a XYZ Srl un avviso di accertamento per maggiori ricavi non dichiarati, quantificando un imponibile extra di €200.000 e IVA evasa di €44.000, con sanzione 90% su imposta (€39.600). La società sa di aver tenuto contabilità non perfetta ma ritiene che la ricostruzione dei ricavi sia eccessiva di circa €50.000 (perché l’ufficio ha considerato anche alcune poste che non erano vendite reali ma anticipi restituiti). XYZ presenta istanza di adesione. Nei colloqui, esibisce documenti sugli anticipi restituiti: l’ufficio ne tiene conto e riduce l’imponibile accertato a €150.000. Inoltre XYZ evidenzia che alcune spese erano deducibili e chiede una mitigazione: l’ufficio, valutata l’incertezza, concede un’ulteriore riduzione a €140.000. Si firma quindi adesione su base imponibile €140.000 (IVA dovuta €30.800). La sanzione minima per IVA evasa è 90%, su €30.800 = €27.720; ridotta a un terzo fa €9.240. XYZ paga l’IVA di €30.800 + sanzione €9.240 + interessi, in 8 rate trimestrali con garanzia. Risultato: ha risparmiato €50.000 di imponibile e relativi €11.000 di IVA, nonché circa €30.360 di sanzioni (tra quelle eliminate col taglio del 90% a 0 sui €50k e la riduzione ad 1/3 sul resto). Se fosse andata in giudizio, avrebbe forse ottenuto lo stesso risultato o migliore, ma con tempi lunghi e incertezza. Così ha chiuso in pochi mesi con esborso minore di quanto preteso all’inizio.

Reclamo e mediazione: liti minori e la (ormai abrogata) procedura preprocessuale

Cos’era il reclamo-mediazione: introdotto dapprima con DL 98/2011 (art. 39 co.9) e disciplinato dall’art. 17-bis D.Lgs. 546/1992, il procedimento di reclamo e mediazione tributaria è stato per oltre un decennio un passaggio obbligatorio per i contribuenti che intendevano impugnare atti di valore contenuto (prima fino a 20.000 €, poi soglia elevata a 50.000 € dal 2018). In pratica, prima di poter adire la Commissione Tributaria, bisognava presentare un ricorso amministrativo all’ente impositore (detto reclamo) che apriva una fase di mediazione interna: l’ufficio esaminava il caso tramite una propria struttura legale autonoma (diversa da quella che ha emesso l’atto) e poteva decidere di accogliere in tutto o in parte le doglianze del contribuente (annullando/riducendo l’atto in autotutela) oppure proporre un compromesso (accordo di mediazione). Se il contribuente accettava la proposta di mediazione, si stipulava un accordo con rideterminazione del tributo; in tal caso le sanzioni venivano ridotte automaticamente al 35% del minimo, ossia con un abbattimento del 65% (leggermente più favorevole della conciliazione in giudizio al 40%). Se invece non si trovava un accordo entro 90 giorni, il contribuente poteva depositare il ricorso in Commissione e la causa proseguiva normalmente.

Importante novità: con la riforma della giustizia tributaria del 2022-2023, questa fase di reclamo/mediazione è stata soppressa per i nuovi ricorsi. In particolare, il D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 220 ha abrogato l’art. 17-bis D.Lgs.546/92 a decorrere dal 4 gennaio 2024. Ciò significa che per gli atti notificati dal 2024 in poi, non esiste più l’obbligo (né la facoltà) di esperire il reclamo-mediazione: il contribuente può presentare direttamente ricorso in Commissione Tributaria, senza attendere 90 giorni, e deve depositarlo entro 30 giorni dalla notifica (non più 30 dal termine dei 90). La riforma è intertemporale: restano soggetti al reclamo-mediazione i ricorsi di valore fino a 50.000 € relativi ad atti notificati fino al 3 gennaio 2024. Dunque nel 2025 potremmo ancora avere casi pendenti di reclamo/mediazione iniziati nel 2023, ma nessun nuovo reclamo va presentato per atti recenti.

Motivazioni dell’abrogazione: esse risiedono da un lato nei risultati modesti ottenuti dall’istituto (percentuale bassa di accordi, ~6-7% secondo dati 2021), dall’altro nella volontà di snellire il rito evitando passaggi considerati ridondanti e potenziando invece altri strumenti come l’autotutela obbligatoria e l’adesione pre-contenzioso. In dottrina si era criticato il fatto che la mediazione fosse “interna” all’ente e non affidata a un mediatore terzo, limitandone l’efficacia. La riforma, infatti, punta a “deflazionare” diversamente: inviti a definire prima dell’avviso (schemi di accertamento pre-notifica), autotutela rafforzata e conciliazione giudiziale più efficace, rendendo di fatto superfluo il reclamo obbligatorio.

Procedura (per i casi ancora applicabili): se il contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento entro fine 2023 di importo (imposta + interessi – senza sanzioni per calcolo soglia) non superiore a 50.000 €, e intendeva contestarlo, doveva proporre il ricorso in carta bollata come reclamo all’Ufficio competente, entro 60 giorni dalla notifica. La proposizione del reclamo comportava automaticamente la sospensione dei termini per costituirsi in giudizio per 90 giorni (simile all’adesione) e l’apertura del procedimento di mediazione. Durante questi 90 giorni, l’ufficio legale (la Direzione provinciale/reg.le Legale) poteva accogliere totalmente il reclamo (annullando l’atto) o accoglierlo parzialmente o formulare una proposta di mediazione con una certa riduzione dell’importo. Il contribuente poteva a sua volta aver fatto una proposta nella memoria di reclamo. Se si raggiungeva un’intesa, la si formalizzava in un accordo di mediazione firmato dalle parti, che il contribuente perfezionava pagando entro 20 giorni le somme concordate (anche qui possibile in 8 rate trimestrali). Le sanzioni, in caso di esito positivo, venivano ridotte del 60% (ossia si pagava il 40%) in base alla normativa originaria, poi – come visto – l’orientamento normativo parlava di 35% del minimo (il che equivale a dire riduzione 65%). La differenza tra 40% e 35% è frutto di modifiche intervenute (nel 2014 fu introdotta la misura del 35% per equipararla ai condoni, poi reinterpretata): possiamo sintetizzare che in mediazione il contribuente paga circa un terzo della sanzione, poco più.

Se non c’era accordo, scaduti 90 giorni il contribuente doveva depositare il ricorso in Commissione entro i successivi 30 giorni per proseguire la causa. Se dimenticava di depositare, il ricorso (che era condizione di procedibilità) diventava inammissibile e l’accertamento definitivo. C’era dunque un po’ di confusione su quando iniziare il processo se una delle parti manifestava rifiuto prima dei 90 giorni – questione ormai superata dall’abrogazione.

Vantaggi e svantaggi: quando esisteva, la mediazione offriva un vantaggio sanzionatorio lievemente maggiore rispetto alla conciliazione (35% vs 40%). Tuttavia, molti contribuenti la vivevano come una formalità che difficilmente portava a un sostanziale sconto di imposta: spesso l’ufficio in sede di mediazione offriva riduzioni minime (es. togliere sanzioni accessorie o limare poco l’imposta) e il contribuente finiva per proseguire in giudizio. Adesso il contribuente non deve più sottostare a questo passaggio: può subito adire il giudice e, semmai, cercare una conciliazione con l’ente davanti al giudice (che è terzo). Da notare: l’abrogazione del 17-bis non impedisce comunque all’Agenzia di accogliere un reclamo bonariamente o di transare prima del processo: semplicemente ora se un contribuente con una lite <50k notifica un ricorso, non c’è più l’obbligo di attendere 90 giorni, ma l’Agenzia può comunque, entro il termine di costituzione, formulare una proposta transattiva. Infatti la norma transitoria dice che l’Ufficio “può accogliere il reclamo o la proposta di mediazione del contribuente, ovvero formulare un’apposita proposta” anche se l’art.17-bis è abrogato, sino al termine per costituirsi. Quindi in teoria, anche senza mediazione obbligatoria, se il contribuente presenta un ricorso su piccole somme, l’ufficio potrebbe decidere di non costituirsi e annullare l’atto (accogliere il reclamo) oppure contattare il contribuente per un accordo stragiudiziale. Sono ipotesi di autotutela e conciliazione pre-processuale spontanea, che la prassi futura dirà quanto verranno utilizzate.

Implicazioni per il contribuente (2025): se si riceve ora un avviso di accertamento, non si deve più valutare il reclamo-mediazione come procedura deflattiva a sé. Bisogna invece decidere tra adesione, acquiescenza o ricorso; se si opta per il ricorso e il valore è basso, si può sapere che l’ufficio potrebbe essere più incline a conciliare, ma non c’è un percorso formale da attivare. Per cui, nella scelta della strategia deflattiva oggi, il reclamo/mediazione ha rilevanza solo storica o transitoria: ad esempio, un contribuente che ha in corso dal 2023 un procedimento di mediazione deve ancora attendere l’esito o la scadenza dei 90 giorni per depositare il ricorso. Ma per nuovi avvisi ricevuti nel 2024-2025, si può direttamente saltare al capitolo successivo (ricorso/conciliazione in giudizio).

In sede di confronto con gli altri strumenti, possiamo comunque riassumere che la mediazione (finché c’è stata) offriva un compromesso con sanzione ridotta, utile per liti di modesta entità, ma vincolava il contribuente a un iter più lungo prima di arrivare dal giudice. Ora quel vincolo è rimosso, e questo è generalmente visto come un vantaggio per i contribuenti, considerato che come difesa anticipata rimangono potenziati l’autotutela e l’adesione, mentre una mediazione “interna” aggiungeva poco valore.

Conciliazione giudiziale: chiudere la lite in corso d’opera

Cos’è la conciliazione giudiziale: è l’istituto che consente alle parti di una causa tributaria (contribuente e ente impositore) di porre fine alla controversia consensualmente, durante il processo, anziché attendere la sentenza. In altre parole, è una transazione fiscale in sede contenziosa, con l’intervento del giudice che ne prende atto e dichiara estinto il giudizio. La conciliazione può essere totale (risolve tutti i punti in disputa) oppure parziale (si eliminano alcuni motivi di contrasto e la causa prosegue sugli altri). È disciplinata dall’art. 48 del D.Lgs. 546/92 e s.m.i.

Tipologie: si distingue tra conciliazione in udienza (o giudiziale in senso stretto) e conciliazione fuori udienza:

- In udienza: avviene nel corso dell’udienza di trattazione, tipicamente la prima udienza. Può essere proposta su iniziativa di una parte o sollecitata d’ufficio dal giudice. Ad esempio, il contribuente o l’ufficio possono, entro 10 giorni prima dell’udienza, depositare una domanda di discussione in pubblica udienza con contestuale proposta di conciliazione; oppure l’ufficio può presentare in udienza un accordo già firmato con il contribuente; oppure ancora il giudice tributario può invitare le parti a conciliare durante l’udienza. Se si raggiunge l’accordo, viene redatto un verbale in udienza con i termini della conciliazione e la liquidazione delle somme. Il processo si chiude con decreto del Collegio che dichiara l’estinzione per intervenuta conciliazione.

- Fuori udienza: le parti possono anche accordarsi prima dell’udienza (dopo che è stato fissato il giudizio ma senza presentarsi in aula). In tal caso l’ufficio deposita presso la segreteria della Commissione una proposta di conciliazione sottoscritta in cui indica i contenuti dell’accordo. Se il contribuente l’ha già firmata o la conferma, il Presidente emette un decreto che recepisce l’accordo e dichiara estinto il giudizio. Questa forma è detta conciliazione “fuori udienza” o “per scambio di note”.

In entrambi i casi il risultato è giuridicamente lo stesso: la controversia (in tutto o in parte) viene definita con un accordo omologato dal giudice. Da notare che, contrariamente alla mediazione, qui il giudice è presente e garantisce un vaglio esterno: se la conciliazione riguarda solo una parte delle questioni, il processo prosegue per le restanti; se è totale, il processo termina.

Quando è possibile conciliare: la conciliazione può effettuarsi entro e non oltre la prima udienza di trattazione in primo grado. Ciò significa che in Commissione Tributaria Provinciale le parti hanno fino a quel momento per trovare un accordo; dopo che si entra nel merito oltre la prima udienza, la conciliazione formale non è più ammessa (si dovrà aspettare l’appello per un eventuale secondo tentativo). In appello la conciliazione è parimenti prevista (l’art. 48 la consente in ogni grado, ma la prassi vede raramente conciliazioni in Cassazione mentre in CTR – ora Corte di Giustizia di 2° grado – sì). In appello, la giurisprudenza e dottrina riconoscono la possibilità di conciliare, con i benefici ridotti come visto (sanzioni 50%).

Contenuto dell’accordo: l’accordo conciliativo stabilisce a quali condizioni si chiude la lite: solitamente il contribuente accetta di pagare una parte del tributo (es. riconosce alcuni rilievi e rinuncia ad altri motivi di ricorso) e l’ente accetta di rinunciare al resto (sgravando parzialmente l’atto). Può includere il ricalcolo di sanzioni e interessi di conseguenza. La legge prevede specificamente che, per invogliare la conciliazione, scattino questi effetti favorevoli:

- Spese compensate: le spese del giudizio vengono integralmente compensate tra le parti. Dunque il contribuente non deve temere di pagare spese di controparte (e l’ente evita condanne alle spese).

- Sanzioni penali ridotte della metà: se vi sono eventuali reati tributari correlati, la conciliazione prima dell’apertura del dibattimento penale di primo grado comporta la riduzione fino alla metà delle pene e l’attenuante specifica.

- Sanzioni amministrative ridotte al 40% delle somme irrogabili in base al tributo risultante dalla conciliazione. Ciò significa che il contribuente pagherà solo il 40% delle sanzioni originariamente previste in relazione al tributo concordato. È previsto inoltre che non si possa scendere sotto il 40% dei minimi edittali per le violazioni più gravi (quindi il 40% è la soglia minima). In appello, come detto, la misura è il 50%. In pratica la conciliazione ha un trattamento sanzionatorio analogo (in primo grado) alla mediazione tributaria e leggermente meno favorevole dell’acquiescenza/adesione.

Questi benefici intendono rendere “appetibile” la soluzione concordata, come afferma la stessa relazione illustrativa. Da notare che fino al 2015 la riduzione sanzioni in conciliazione era 40% solo in primo grado e 50% in appello, come confermato anche dai documenti ufficiali (Massimario Puglia 2015, etc.). Tali percentuali non sono state modificate dalla riforma 2022/23.

Procedura di pagamento: una volta formalizzato l’accordo di conciliazione, entro 20 giorni il contribuente deve pagare l’intero importo dovuto o la prima rata. Anche qui infatti il versamento può essere rateale fino a 8 rate (12 se > €51.645,69), con interessi sulle successive. La prima rata entro 20 giorni dalla data del verbale o del decreto di conciliazione. In caso di mancato pagamento, l’accordo costituisce titolo per la riscossione coattiva delle somme non pagate (quindi si salta l’iscrizione a ruolo? In realtà i commentatori dicono che serve comunque ruolo, ma è immediatamente esecutivo). Vale la stessa norma delle altre definizioni: se si omette una rata diversa dalla prima, l’ufficio iscrive a ruolo il residuo + sanzione 60% ex art.13 D.Lgs.471/97.

Conciliazione in appello obbligatoria? La riforma del 2022 (L.130/22) aveva ipotizzato di incentivare la conciliazione soprattutto in secondo grado. In particolare, quando il contribuente vince in primo grado totalmente, l’Agenzia per fare appello ora deve versare il 50% del tributo in deposito (o garantirlo) e il legislatore ha previsto che il giudice d’appello possa proporre una conciliazione alle parti (si parla di “conciliazione proposta dal giudice” come novità). Dallo schema di decreto attuativo trapelato, si voleva che in appello il giudice fosse attivo nel suggerire accordi, ma allo stato attuale (luglio 2025) non risulta inserita una conciliazione coatta. Solo l’art. 48, comma 1-bis, D.Lgs.546 (introdotto da L.130/22) consente al giudice di secondo grado di formulare una proposta conciliativa soprattutto se la lite prima era soggetta a reclamo, ma con il reclamo abolito la portata è minore. In sintesi: la conciliazione rimane volontaria, sebbene caldeggiata.

Quando conviene conciliare: dal punto di vista del contribuente, la conciliazione è opportuna quando il processo è già avviato e emergono possibilità di patteggiare un esito a lui favorevole. Ad esempio, se nel corso del giudizio di primo grado il giudice fa comprendere (magari in sede di sospensione o di trattazione preliminare) che alcuni motivi sono fondati e altri no, le parti potrebbero accordarsi su quella base, evitando rischi ulteriori di appello. Oppure se escono nuovi documenti che cambiano la prospettiva, un accordo può chiudere subito.

Spesso la conciliazione avviene in queste situazioni: dopo la sentenza di primo grado, in appello, soprattutto se c’è una parziale soccombenza reciproca e conviene trovare un punto d’incontro. Anche se formalmente oltre la prima udienza non si può conciliare in primo grado, una conciliazione in appello può risolvere l’intera lite. Conciliare in appello, però, comporta sanzioni al 50% (meno vantaggioso) e richiede che l’Agenzia sia disposta a chiudere (spesso lo è se rischia di perdere di nuovo, o per incassare subito evitando la Cassazione).

Differenze con mediazione: la conciliazione avviene davanti al giudice, mentre la mediazione era prima del giudice; inoltre in conciliazione il contribuente ha già dovuto pagare il contributo unificato e magari affrontare spese legali, quindi arriva a conciliare dopo aver investito nel processo. Però la presenza del giudice può “bilanciare” le posizioni: non di rado i giudici suggeriscono essi stessi la soglia di accordo (“per questi rilievi l’ufficio ha torto, su questi altri ha ragione: troverei equo un abbattimento del 30%…”). Tali suggerimenti, pur informali, spesso sbloccano la trattativa.

Conclusione della conciliazione: una volta emanato il decreto di estinzione, la conciliazione ha efficacia di giudicato tra le parti sui capi definiti. Non si può più ricorrere su quelli. Se era parziale, il processo continua per il resto e poi la sentenza deciderà sugli altri punti.

Esempio di conciliazione: Mario impugna un avviso da €100.000 di maggior reddito, vince in primo grado in parte (diciamo per €60.000 annullati e €40.000 confermati). L’Agenzia appella sulla parte che ha perso e Mario fa appello incidentale sulla parte sfavorevole. In appello le parti, su invito della Corte, raggiungono un accordo: Mario rinuncia al 20% (quindi accetta di pagare su €20.000) e l’ufficio rinuncia all’altro 80%. La lite si chiude con Mario che paga imposte su €20.000 e sanzioni al 50% del minimo su quel 20%. Entrambi evitano il rischio di Cassazione. Le spese sono compensate. Mario ha risparmiato il 80% del tributo e metà sanzioni sul 20% residuo: un buon affare rispetto all’incertezza dell’appello (avrebbe potuto anche perdere tutto o vincere tutto, ma con altri anni di attesa e spese).

Confronto generale delle procedure deflattive: a questo punto, avendo esaminato i singoli istituti, possiamo confrontarli brevemente per capire “quale scegliere” a seconda delle situazioni:

- Se il contribuente riconosce pienamente il debito tributario e vuole chiudere subito: la scelta ideale è acquiescenza (massimo sconto sulle sanzioni, rapidità). L’adesione in tal caso sarebbe superflua e la conciliazione implicherebbe comunque fare ricorso.

- Se il contribuente ritiene l’accusa fiscale eccessiva o in parte infondata, ma preferisce evitare un lungo giudizio: può tentare l’adesione. Con l’adesione ha chance di ridurre l’imponibile e comunque avrà lo sconto sanzioni a 1/3. Spesso l’adesione permette compromessi accettabili in tempi brevi. Se l’adesione fallisce, rimane la strada del ricorso.

- Se la pretesa riguarda importi modesti (oggi < €3.000 non c’è neppure appello) o questioni di principio e l’ufficio non dà segni di apertura, si può propendere per il ricorso immediato. Oggi non c’è più il freno del reclamo obbligatorio, quindi si può portare la questione al giudice senza indugi. Una volta in causa, si valuterà la conciliazione se l’andamento lo suggerisce.

- Se l’avviso presenta errori formali gravi (notifica nulla, motivazione mancante, ecc.), conviene il ricorso per farlo annullare dal giudice, anziché adesione/acquiescenza (che sanerebbero tali vizi). L’autotutela può essere tentata ma spesso su vizi formali l’ufficio difficilmente annulla spontaneamente atti cospicui.

- Se il contribuente ha problemi di liquidità immediata e vuole comunque evitare cartelle esattoriali imminenti, l’adesione può dilazionare i tempi (90 giorni di sospensione + eventuale rateazione), così come la pendenza di un ricorso sospende la riscossione in molti casi. L’acquiescenza dà diritto alla rateazione fino a 12 trimestri, che è utile finanziariamente ma richiede la prima rata entro 60 giorni. Nel ricorso si può anche chiedere la sospensione giudiziale dell’atto se vi è danno grave: un elemento in più da considerare, perché adesione/acquiescenza non danno un terzo arbitro che sospende (l’adesione sospende ex lege 90gg, poi basta).

- Se l’obiettivo primario è evitare sanzioni penali (perché ci sono violazioni penali), qualsiasi definizione prima del dibattimento è utile: sia adesione che conciliazione riducono le pene. In alcuni casi il pagamento del tributo prima del dibattimento estingue il reato (es. alcuni reati tributari dopo le soglie modificate): definire presto conviene.

- Se il contribuente è in crisi d’impresa o valuta procedure concorsuali, definire le pendenze tributarie può essere essenziale. Acquiescenza o adesione quantificano il dovuto e potrebbero facilitare una transazione fiscale nel concordato preventivo. Un ricorso pendente, invece, può complicare questi processi (anche se la legge fallimentare ora consente definizioni transattive ad hoc con il fisco).

In definitiva “quale procedura deflattiva scegliere” dipende dal profilo soggettivo del debitore e dal merito della contestazione. Spesso la scelta iniziale può essere: tentare l’adesione (per vedere se l’ufficio concede qualcosa) – se non va, valutare il ricorso; oppure, se si è già convinti di non poter ottenere abbastanza, fare subito acquiescenza per sfruttare il massimo sconto e chiudere. Una regola pratica: provare l’adesione è generalmente consigliabile (non compromette seriamente la posizione, salvo far perdere il beneficio 1/6 sanzioni se c’era, ma se c’era quell’invito comunque non poteva fare adesione; l’unico trade-off è che non si può più fare acquiescenza a 1/3 dopo aver chiesto adesione, quindi se poi non accetta l’esito e vuole pagare, le sanzioni tornano intere – però a quel punto farebbe ricorso). Dunque, un contribuente indeciso tra pagare e litigiare potrebbe avviare l’adesione: se ottiene un accordo soddisfacente ok, se no può sempre decidere di pagare l’originario (ma attenzione: se l’adesione fallisce dopo 60gg, l’acquiescenza non è più esercitabile con sconto; quindi se uno pensa di pagare comunque, meglio acquiescenza subito). Ecco quindi uno schema riassuntivo:

- Caso A: contribuente propenso a pagare ma vuole sconto → Acquiescenza (se è disposto a pagare subito) o adesione se vuole provare a ridurre un po’ di base imponibile.

- Caso B: contribuente propenso a non pagare perché crede di avere ragione → Ricorso (eventualmente dopo aver sondato adesione per guadagnare tempo).

- Caso C: contribuente incerto sulla fondatezza dell’accertamento → Adesione come via di mezzo: se ottiene riduzione bene, sennò può ancora optare per contenzioso.

- Caso D: importo piccolo e questione semplice → valutare costi/benefici: magari conviene pagare (acquiescenza) perché il costo del processo (seppur per valori <3k non c’è appello e contributo unificato ridotto) può non valere la candela. Se di principio, ricorso breve.

- Caso E: accertamento palesemente illegittimo su questione formale → Ricorso immediato (non c’è adesione o acquiescenza che sanino l’errore a favore: va annullato dal giudice).

- Caso F: contenzioso già avviato → Conciliazione se emerge terreno comune (specialmente dopo una sentenza di primo grado non totalmente favorevole, per evitare rischi in appello).

- Caso G: contribuente con difficoltà di pagamento → Ricorso con richiesta di sospensione se l’importo è alto e si vuole prendere tempo; oppure adesione per diluire.

Domande frequenti (FAQ)

D: Cosa succede se presento istanza di accertamento con adesione?

R: Presentare istanza di adesione entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso sospende i termini per fare ricorso per 90 giorni. L’ufficio ti convocherà per un contraddittorio e si cercherà un accordo. In quei 90 giorni non puoi essere costretto a pagare (l’atto non va in riscossione, salvo somme per cui è prevista comunque riscossione frazionata). Se raggiungi l’accordo, firmerai l’atto di adesione e dovrai pagare entro 20 giorni quanto concordato (imposte e interessi sul nuovo importo, sanzioni al 1/3). Se non si raggiunge l’accordo, potrai fare ricorso entro 30 giorni dalla fine dei 90 (o dal diniego). Durante la fase di adesione il termine di 60 giorni per impugnare rimane sospeso, quindi non preoccuparti di perderlo (riprende dopo). L’adesione esclude di poter poi fare acquiescenza: infatti una delle condizioni per l’acquiescenza è non aver presentato istanza di adesione. Quindi se avvii l’adesione, rinunci allo sconto 1/3 “automatico” in cambio della chance di negoziare. Se la negoziazione fallisce e decidi comunque di pagare (senza ricorrere), purtroppo dovrai pagare l’intero importo con sanzioni piene, perché il 60° giorno sarà trascorso e non avrai perfezionato acquiescenza. Dunque attiva l’adesione solo se sei realmente interessato a trattare o a prendere tempo per eventualmente ricorrere, non come espediente per prorogare il termine e poi pagare comunque (in tal caso sarebbe stato meglio fare acquiescenza entro i 60 gg).

D: Posso impugnare l’esito dell’adesione o la sua mancata conclusione?