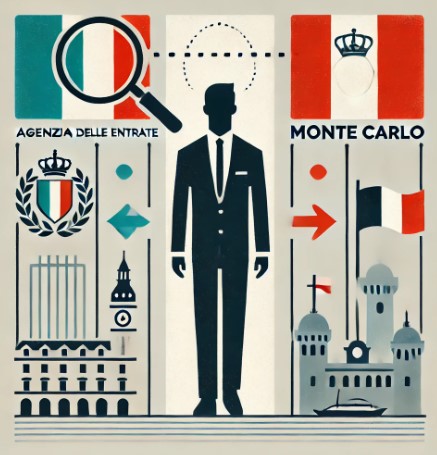

Hai ricevuto un accertamento dall’Agenzia delle Entrate come italiano residente a Monaco (Montecarlo) e ti stai chiedendo perché ti stanno controllando, se è legittimo e cosa puoi fare per difenderti? Vivi regolarmente all’estero, ma ora il Fisco italiano ti contesta di essere ancora fiscalmente residente in Italia?

Sempre più spesso l’Agenzia delle Entrate effettua accertamenti sui cittadini italiani che si trasferiscono a Montecarlo, ritenendo che si tratti di una residenza fittizia finalizzata a eludere la tassazione in Italia. Ma non basta vivere nel Principato per essere automaticamente al riparo da controlli. E se non reagisci subito, rischi che ti vengano contestati redditi, imposte e sanzioni per anni passati.

Perché l’Agenzia delle Entrate ti contesta la residenza a Montecarlo?

– Perché ritiene che non ti sei realmente trasferito ma che hai solo spostato formalmente la residenza

– Perché Monaco non ha una convenzione contro le doppie imposizioni con l’Italia

– Perché sei ancora iscritto nell’AIRE da poco o in modo non coerente con i tuoi movimenti

– Perché mantieni in Italia immobili, famiglia, relazioni economiche, interessi vitali o centro degli affari

Cosa ti può contestare il Fisco?

– La fittizia esterovestizione della tua persona fisica

– L’omessa dichiarazione dei redditi da fonti estere o italiane

– La residenza fiscale in Italia per “presunzione legale”, anche se sei registrato all’estero

– L’omessa compilazione del quadro RW (monitoraggio fiscale)

– Imposte non pagate su redditi mondiali, sanzioni, interessi, e in alcuni casi anche segnalazione penale

Come funziona la presunzione di residenza in Italia?

Se sei cittadino italiano iscritto all’AIRE e residente in uno Stato a fiscalità privilegiata (come Monaco), il Fisco presume che tu sia ancora residente in Italia, salvo prova contraria.

Sta a te dimostrare che:

– Vivi stabilmente a Monaco

– Hai lì la tua abitazione, centro degli interessi familiari ed economici

– Non mantieni in Italia rapporti che dimostrano una gestione effettiva della tua vita

Come puoi difenderti?

– Raccogli prove documentali solide del tuo trasferimento effettivo: contratto di casa, bollette, tessera sanitaria, permessi di soggiorno, abitudini di vita

– Dimostra che non hai svolto attività economiche o professionali in Italia

– Se l’accertamento è già stato notificato, puoi presentare ricorso entro 60 giorni

– Se sei ancora in fase di verifica, puoi replicare formalmente al PVC o chiedere accertamento con adesione per contenere i danni

– In alcuni casi, è utile chiedere una perizia tecnica e fiscale per ricostruire i tuoi spostamenti e rapporti giuridici

Cosa NON devi fare mai?

– Ignorare la contestazione: potrebbe diventare definitiva con gravi conseguenze economiche

– Pensare che basti “avere una residenza a Montecarlo” per essere a posto: conta dove realmente vivi e lavori

– Fornire risposte generiche o incomplete: il Fisco è molto aggressivo in questi casi

– Aspettare troppo: i termini per il ricorso sono stretti e il danno può essere enorme

Gli accertamenti fiscali su italiani residenti a Monaco sono complessi e insidiosi. Ma con una difesa tecnica, documentale e legale mirata, puoi tutelarti e contrastare efficacemente le pretese del Fisco.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in fiscalità internazionale e contenzioso tributario – ti spiega cosa succede quando ricevi un accertamento pur vivendo a Montecarlo, quali sono le prove decisive e come impostare la difesa più efficace.

Hai ricevuto un avviso di accertamento e sei residente nel Principato di Monaco?

Richiedi, in fondo alla guida, una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo la tua situazione, raccoglieremo le prove necessarie e costruiremo una strategia completa per bloccare l’accertamento, difendere la tua residenza estera e salvaguardare il tuo patrimonio.

Introduzione

Il trasferimento di residenza nel Principato di Monaco – notoriamente privo di imposte sul reddito per le persone fisiche – è da anni una strategia utilizzata da molti cittadini italiani per ottimizzare il carico fiscale. Tuttavia, quando l’Agenzia delle Entrate sospetta che tale trasferimento sia fittizio o finalizzato unicamente a eludere il fisco italiano, può avviare un accertamento tributario nei confronti del contribuente. In questi casi l’onere di dimostrare l’effettiva residenza all’estero grava sul cittadino, in virtù di una presunzione di residenza fiscale in Italia prevista dalla normativa anti-evasione.

Questo vademecum – aggiornato a giugno 2025 – offre un’analisi approfondita e avanzata degli strumenti giuridici e pratici a disposizione di un contribuente italiano, persona fisica o giuridica, che si trovi al centro di un accertamento fiscale pur avendo trasferito la residenza (o la sede) a Monaco Montecarlo. L’obiettivo è fornire indicazioni operative dal punto di vista del contribuente (debitore), con un linguaggio tecnico-giuridico ma al tempo stesso divulgativo. La guida è rivolta sia a professionisti del diritto tributario (avvocati, commercialisti) sia a privati cittadini e imprenditori, e copre i seguenti aspetti principali:

- Criteri di residenza fiscale per le persone fisiche secondo l’ordinamento italiano (inclusi gli aggiornamenti normativi del 2024) e presunzioni legali applicabili ai trasferimenti verso Paesi a fiscalità privilegiata come Monaco.

- Approfondimento sulla residenza fiscale delle società (“esterovestizione”) con particolare riguardo alle società controllate dall’Italia ma localizzate in paradisi fiscali (art. 73, comma 5-bis del TUIR).

- Il ruolo delle convenzioni internazionali e degli accordi bilaterali nel risolvere i conflitti di doppia residenza e doppia imposizione, con focus sull’Accordo Italia-Monaco del 2015 (ratificato nel 2016) e le relative tie-breaker rules.

- La descrizione di come si svolge un accertamento fiscale in questi casi: dall’analisi degli indizi raccolti dall’Amministrazione (es. indagini finanziarie, controlli della Guardia di Finanza, scambio di informazioni internazionali) alla notifica dell’avviso di accertamento e al successivo contenzioso.

- Le possibili strategie difensive: quali prove presentare per dimostrare la residenza estera effettiva (e confutare la presunzione di residenza italiana), come impostare il ricorso tributario e i motivi di impugnazione più efficaci, con richiami alla giurisprudenza più recente (sentenze di Corti di Giustizia Tributaria e Corte di Cassazione fino al 2025).

- Gli strumenti deflattivi del contenzioso a disposizione del contribuente: il ravvedimento operoso (in casi di autodenuncia spontanea), l’accertamento con adesione, l’acquiescenza all’atto, il reclamo e mediazione obbligatoria e la conciliazione giudiziale. La guida spiega come e quando utilizzare ciascuno di questi strumenti per ridurre sanzioni e tempi di definizione, valutando i pro e contro dal punto di vista del debitore.

- Domande e Risposte frequenti (FAQ) sui dubbi più comuni: dall’iscrizione all’AIRE al calcolo delle imposte dovute, dalle sanzioni applicabili ai rapporti con eventuali tassazioni già avvenute a Monaco.

- Tabelle riepilogative e casi pratici simulati che aiutano a contestualizzare gli istituti spiegati: ad esempio, un caso tipo di accertamento per residenza fittizia a Monaco e il suo possibile esito, o un confronto tra le opzioni difensive con i relativi benefici sanzionatori.

Nel corso della trattazione verranno citate le principali fonti normative italiane (TUIR, Statuto del contribuente, convenzioni internazionali) e le più importanti pronunce giurisprudenziali in materia (incluse ordinanze recentissime della Corte di Cassazione). Tutte le fonti utilizzate sono elencate in fondo alla guida, per consentire al lettore di approfondire ulteriormente i singoli temi. Si inizia ora dai fondamenti: come viene individuata la residenza fiscale secondo la legge italiana e perché il trasferimento a Monaco attiva una presunzione di residenza in Italia.

Residenza fiscale delle persone fisiche: criteri di legge e presunzioni anti-evasione

Per comprendere la portata di un accertamento fiscale verso un italiano residente a Monaco, occorre innanzitutto richiamare i criteri con cui l’ordinamento italiano individua la residenza fiscale delle persone fisiche. Tali criteri sono fissati all’art. 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR, D.P.R. 917/1986), che nel 2024 è stato oggetto di una riforma significativa ad opera del D.Lgs. 209/2023.

Criteri ordinari di residenza fiscale (art. 2 TUIR) – Fino al 2023, la norma prevedeva tre criteri alternativi: una persona fisica è considerata residente in Italia se, per più di metà dell’anno (183 giorni), (a) è iscritta all’anagrafe della popolazione residente in un Comune italiano, oppure (b) ha in Italia la residenza civilistica (dimora abituale) ex art. 43 c.c., oppure (c) ha in Italia il domicilio civilistico (sede principale degli affari e interessi). La presenza di uno solo di questi legami per la maggior parte dell’anno d’imposta comporta la residenza fiscale italiana. Dal 1° gennaio 2024, con la riforma attuata dal D.Lgs. 209/2023, tali criteri sono stati rivisti ed integrati:

- l’iscrizione anagrafica in Italia, finora considerata quasi una presunzione assoluta di residenza dalla prassi, è stata declassata a presunzione relativa superabile con prova contraria;

- viene esplicitato un nuovo criterio di “presenza fisica”: chi permane in Italia per più di 183 giorni (anche non consecutivi) all’anno è considerato residente fiscale, indipendentemente dall’iscrizione anagrafica;

- la nozione di domicilio ai fini fiscali viene affinata, riferendola prevalentemente al luogo delle relazioni personali e familiari (distinguendolo dalla mera residenza/dimora);

- resta fermo il criterio della residenza civilistica (dimora abituale) in Italia come elemento sufficiente a configurare la residenza fiscale.

In pratica, dal 2024 la legge enfatizza la sostanza: conta dove la persona vive e ha i propri interessi per la maggior parte dell’anno, più che il dato formale dell’iscrizione anagrafica. Quest’ultima diviene un indizio che il contribuente può confutare dimostrando di non aver né residenza né domicilio in Italia. Di contro, anche chi si iscrive all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) non è automaticamente al riparo: come vedremo a breve, per chi si trasferisce in Paesi a fiscalità privilegiata esiste una presunzione opposta, che considera il cittadino ancora residente in Italia salvo prova contraria.

Iscrizione all’AIRE: necessaria ma non sufficiente – L’iscrizione all’AIRE è un adempimento obbligatorio per gli italiani che trasferiscono la residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi (Legge n. 470/1988). Essa comporta la cancellazione dall’anagrafe comunale italiana e costituisce condizione essenziale per non essere più considerati residenti in Italia ai fini civilistici. Tuttavia, la giurisprudenza ha ripetutamente chiarito che l’iscrizione all’AIRE ha valore soltanto dichiarativo e non costitutivo della residenza fiscale all’estero. In altre parole, non basta risultare iscritti all’AIRE per poter escludere la propria residenza fiscale in Italia, se poi emergono elementi che indicano il mantenimento di legami effettivi col territorio italiano. La Corte di Cassazione – ad esempio con la sentenza n. 28072 del 5/10/2023 – ha ribadito che l’iscrizione AIRE “non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale nello Stato”, dovendosi verificare in concreto dove il contribuente abbia il centro dei propri affari e interessi. Pertanto, un soggetto emigrato che continui ad avere in Italia la propria famiglia, o un’abitazione stabilmente disponibile, o interessi economici prevalenti, rischia di essere considerato comunque residente fiscale italiano, anche se formalmente iscritto all’AIRE.

La presunzione di residenza per trasferimenti in paradisi fiscali (art. 2, comma 2-bis TUIR) – A tutela dell’erario, il legislatore ha introdotto una norma specifica per contrastare i cosiddetti “espatri di comodo” verso Paesi a bassa fiscalità. Si tratta dell’art. 2, comma 2-bis TUIR (introdotto nel 1990 e rafforzato nel 2008), il quale dispone che “si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del MEF”. In sostanza, quando un cittadino italiano sposta la residenza in un Paese a fiscalità privilegiata (ossia non incluso nelle liste “white list” del MEF), scatta una presunzione legale relativa: il contribuente è presunto residente in Italia fino a prova contraria.

Nel caso di Monaco, che storicamente figura tra i paradisi fiscali prima dell’accordo bilaterale del 2015, questa presunzione si applica in pieno. Come sottolineato in una recente ordinanza della Cassazione (n. 1292 del 20/01/2025), un italiano che si dichiari residente a Monaco è comunque considerato residente in Italia e soggetto illimitatamente a tassazione italiana, a meno che dimostri con evidenze concrete di aver stabilito all’estero il proprio domicilio e la propria residenza effettiva. Gli elementi probatori richiesti devono essere sostanziali: la sola presentazione di documenti formali (iscrizione AIRE, carta d’identità monegasca, patente estera, disponibilità di un appartamento a Monaco, ecc.) non è sufficiente a superare la presunzione. Servono riscontri fattuali circa lo spostamento reale del centro di vita all’estero, come vedremo in dettaglio più avanti parlando delle strategie difensive e delle prove a supporto.

In sintesi, per le persone fisiche l’Italia adotta un duplice approccio:

- Criteri generali: giorni di presenza, residenza/domicilio ex art.43 c.c., iscrizione anagrafica (quest’ultima ora presunzione semplice);

- Presunzione antielusiva: se la nuova residenza è in un paradiso fiscale (ad es. Monaco), la prova dell’effettivo trasferimento grava sul contribuente, invertendo l’onere probatorio.

Queste regole fanno sì che l’Agenzia delle Entrate possa accertare un soggetto come residente “di fatto” in Italia nonostante la residenza formale a Monaco, qualora ritenga che i legami con l’Italia siano rimasti prevalenti. Prima di analizzare come difendersi in tali frangenti, è utile un breve cenno anche alla residenza fiscale delle società, poiché spesso chi si trasferisce a Monaco costituisce o utilizza società estere a fini elusivi (la cosiddetta esterovestizione).

Residenza fiscale delle società: esterovestizione e norme anti-abuso

Il fenomeno speculare, sul piano delle persone giuridiche, è quello dell’esterovestizione: consiste nel localizzare fittiziamente la sede di una società all’estero (spesso in paesi a fiscalità privilegiata come Monaco) mentre di fatto la gestione e l’attività restano concentrate in Italia. L’obiettivo tipico è ottenere vantaggi fiscali (ad esempio tassazione nulla o inferiore all’estero) pur continuando ad operare sul territorio italiano. Anche in questo ambito l’ordinamento italiano prevede criteri generali di collegamento e presunzioni anti-abuso.

Criteri generali di residenza delle società (art. 73 TUIR) – Una società o ente è considerato fiscalmente residente in Italia se, per la maggior parte dell’anno, ha in Italia la sede legale, la sede dell’amministrazione oppure l’oggetto principale (attività principale). Questi criteri, sanciti dall’art. 73 comma 3 TUIR, riprendono la nozione civilistica di sede effettiva: ciò che rileva è dove vengono assunte le decisioni e svolta l’attività amministrativa dell’ente. Numerose sentenze della Cassazione confermano che, al di là della formale iscrizione della società in un registro estero, occorre individuare il luogo in cui concretamente si svolge la gestione. Ad esempio, la Cass. n. 23150/2022 ha ribadito che la residenza fiscale di una società prescinde dal “vestito” giuridico estero se la direzione effettiva è in Italia. In sostanza, se gli amministratori o i soci prendono decisioni operative dall’Italia, o se l’impresa svolge qui la sua attività economica, il Fisco potrà sostenere che la sede di amministrazione è in Italia e quindi la società è soggetto passivo d’imposta in Italia, indipendentemente dalla sede formale dichiarata all’estero.

Presunzione di residenza per società estere controllate da soggetti italiani (art. 73, co. 5-bis TUIR) – Oltre al principio generale sopra descritto (che richiede però al Fisco di provare caso per caso la gestione dall’Italia), esiste una norma specifica che facilita l’accertamento delle esterovestizioni più ricorrenti. Si tratta dell’art. 73 comma 5-bis TUIR, introdotto nel 2006 e modificato nel 2015 proprio per affinare il tiro in ottica anti-elusiva. La norma attuale prevede che “salvo prova contraria, si presume residente in Italia la sede dell’amministrazione delle società ed enti che detengono partecipazioni di controllo in società residenti in Italia, se ricorre almeno uno dei seguenti requisiti: (a) la società estera è controllata, anche indirettamente, da soggetti residenti in Italia; (b) il consiglio di amministrazione (o organo equivalente) è composto in prevalenza da soggetti residenti in Italia”.

In parole più semplici, la presunzione scatta quando una società formalmente estera funge da holding di società italiane e presenta forti legami personali con l’Italia. Ad esempio, se una società di Monaco possiede quote di controllo di una S.p.A. italiana, ed è a sua volta controllata da azionisti italiani (o amministrata per lo più da italiani), allora l’art. 73(5-bis) fa presumere che la sede effettiva di direzione sia in Italia. Ciò comporta l’attrazione della società estera nell’imposizione italiana su tutti i redditi ovunque prodotti (salvo che la società stessa riesca a fornire prova contraria convincente). La prova contraria consiste nel dimostrare che la società estera ha sostanza economica e operatività reale nel paese di insediamento: ad esempio, uffici e dipendenti propri all’estero, autonomia gestionale, svolgimento di attività effettive nel Paese estero, e che le decisioni vengono realmente prese lì (non in Italia). In mancanza di tali evidenze, l’Amministrazione finanziaria non deve neppure provare un intento elusivo specifico: la legge dà per implicito che la configurazione (holding estera + controllo italiano) sia finalizzata a risparmio d’imposta.

Ambito applicativo e limiti – Va evidenziato che l’art. 73(5-bis) copre principalmente le ipotesi di holding estere “di comodo” usate per celare partecipazioni in aziende italiane. In passato la norma era ancora più ampia (prima del 2015 bastava qualsiasi società estera controllata da italiani, anche operative, il che creava dubbi di compatibilità con la libertà di stabilimento UE). Oggi la presunzione opera solo se la società estera detiene partecipazioni di controllo in imprese italiane; se invece l’esterovestizione è “atipica” – ad esempio una società di Monaco senza partecipazioni ma con business occultamente svolto in Italia – non si applica l’art.73(5-bis) e il Fisco dovrà provare la residenza in base ai criteri generali, senza agevolazioni probatorie.

Conseguenze pratiche dell’esterovestizione – Se l’Agenzia delle Entrate accerta che una società con sede a Monaco (o altro paradiso fiscale) è in realtà fiscalmente residente in Italia, i riflessi sono notevoli:

- La società sarà tassata in Italia su tutti i redditi prodotti nel mondo (worldwide taxation), con possibilità di credito per eventuali imposte pagate all’estero (qualora dovute).

- Gli atti e contratti stipulati dalla società estera potrebbero scontare in Italia imposte indirette; ad esempio, la Cassazione ha ritenuto assoggettabile ad imposta di registro un trasferimento immobiliare fatto da una società fittiziamente estera come se fosse italiana, proprio perché ne ha riconosciuto l’esterovestizione.

- Gli amministratori o soci italiani possono essere ritenuti responsabili, a certe condizioni, di eventuali reati tributari connessi (dichiarazione infedele o omessa, se le imposte evase superano le soglie penalmente rilevanti). Si esula comunque in questa sede dal tema penale per concentrarsi sugli aspetti civilistici e tributari.

Sintesi – In prospettiva del contribuente (persona fisica o imprenditore) che si trasferisce a Monaco, è fondamentale sapere che creare società estere di puro artificio non mette al riparo dal fisco italiano. Le autorità tributarie dispongono di strumenti normativi per riqualificare come residente in Italia sia la persona (ex art. 2, co.2-bis TUIR) sia le eventuali società estere a essa collegate (ex art. 73, co.5-bis TUIR). Una corretta pianificazione fiscale internazionale deve quindi prevedere substance reale all’estero, altrimenti l’accertamento e il contenzioso diventeranno altamente probabili.

Convenzioni internazionali e doppia imposizione: il caso dell’Accordo Italia-Monaco

Quando due Stati rivendicano entrambi la potestà impositiva su un contribuente (o sui suoi redditi), intervengono le Convenzioni contro le doppie imposizioni a stabilire criteri di collegamento condivisi e ad allocare i diritti di tassazione. Purtroppo, Italia e Monaco non hanno stipulato una convenzione bilaterale classica sul modello OCSE (quella che prevede l’eliminazione della doppia imposizione mediante esenzione o credito d’imposta e i criteri di tie-breaker in caso di doppia residenza). Fino al 2015, i rapporti erano disciplinati solo dal diritto interno, il che significava che un italiano residente a Monaco poteva essere tassato in Italia sui redditi ovunque prodotti, senza alcun meccanismo convenzionale di sollievo (anche perché Monaco, non applicando imposte sul reddito delle persone fisiche, non dava luogo a situazioni di doppia tassazione, ma solo di doppia esenzione).

L’Accordo di scambio informazioni Italia-Monaco (2015) – Una svolta è avvenuta il 2 marzo 2015 con la firma di un Accordo tra il Governo italiano e il Governo del Principato di Monaco in materia fiscale, ratificato dall’Italia nel 2016. Tecnicamente non è una “convenzione contro le doppie imposizioni” completa, bensì un accordo di scambio di informazioni fiscali (TIEA – Tax Information Exchange Agreement) arricchito da un Protocollo che introduce alcuni elementi tipici delle convenzioni OCSE. In particolare:

- L’accordo consente alle amministrazioni fiscali dei due Paesi di scambiarsi, su richiesta, informazioni rilevanti per l’accertamento e la riscossione delle imposte, comprese informazioni bancarie e sui titolari effettivi di società, trust, conti finanziari, ecc.. Ciò ha significativamente incrementato la trasparenza: dal 2015 in avanti, per l’Agenzia delle Entrate è più facile ottenere da Monaco dati su conti correnti, proprietà e redditi di cittadini italiani (superando il tradizionale segreto bancario monegasco).

- È prevista la possibilità di effettuare richieste “di gruppo” su categorie di contribuenti (group requests), mirate a individuare posizioni sospette, ad esempio conti di italiani a Monaco non dichiarati al Fisco. Queste clausole hanno agevolato operazioni come la voluntary disclosure del 2015, permettendo a molti italiani di regolarizzare capitali detenuti a Monaco con sanzioni ridotte.

- L’art. 12 dell’Accordo introduce disposizioni per evitare doppie imposizioni sui redditi: in particolare, prevede che in caso di concorrente tassazione di un medesimo reddito in capo a un residente italiano da parte di Monaco, l’Italia debba riconoscere una deduzione (credito d’imposta) per le imposte pagate a Monaco su quel reddito. È una clausola di salvaguardia che, pur con alcune limitazioni (ad es. non si applica se il reddito in Italia è soggetto a imposta sostitutiva o ritenuta a titolo d’imposta), mira a evitare fenomeni di doppia imposizione nonostante la mancanza di aliquote monegasche comparabili all’IRPEF.

- Vengono inserite le classiche tie-breaker rules per definire la residenza nei casi di doppia residenza Italia-Monaco. Analogamente all’art. 4 del Modello OCSE, si stabilisce che: (i) la persona è considerata residente nel Paese in cui ha un’abitazione permanente; (ii) se ha un’abitazione in entrambi gli Stati, conta il centro degli interessi vitali (relazioni personali ed economiche più strette); (iii) se ancora indeterminato, rileva il luogo di soggiorno abituale; (iv) in ultima istanza la cittadinanza, e se persiste il conflitto, accordo tra le autorità competenti. Queste tie-breaker rules consentono dunque – almeno in teoria – di risolvere i casi di doppia residenza tra Italia e Monaco in modo simile a quanto avverrebbe con una convenzione contro le doppie imposizioni.

Effetti dell’Accordo sulla presunzione di residenza – L’entrata in vigore dell’accordo ha avuto una duplice implicazione:

- Dal punto di vista dell’onere della prova, il Principato di Monaco, grazie all’accordo, è stato rimosso dalle liste nere di “paradisi fiscali non collaborativi”. Ciò significa che, a rigore, l’art. 2 comma 2-bis TUIR (presunzione anti-espatrio) non dovrebbe più applicarsi per i trasferimenti a Monaco successivi all’accordo, essendo Monaco ora considerato giurisdizione collaborativa. In effetti, come rilevato da commentatori, “al cittadino italiano ivi residente non si applicherà più l’inversione dell’onere della prova della residenza in Italia” dopo l’entrata in vigore dell’accordo. Resta inteso però che per periodi d’imposta antecedenti (es. un trasferimento nel 2010) la presunzione operava, e soprattutto che l’Amministrazione potrà comunque contestare la residenza “di fatto” in Italia anche in presenza di tie-breaker a favore di Monaco, qualora disponga di prove solide (la differenza è che senza presunzione dovrà essere il Fisco a fornire per primo gli elementi).

- Dal punto di vista del contenzioso internazionale, ora esiste uno strumento per comporre le dispute: un contribuente che si vede contestare dall’Italia la residenza nonostante i criteri convenzionali gli attribuiscano la residenza a Monaco può far valere le tie-breaker rules anche in sede giudiziaria. La stessa Corte di Cassazione ha riconosciuto, in casi analoghi con altri Paesi, che le disposizioni convenzionali prevalgono su quelle interne se più favorevoli al contribuente. Ad esempio, con la sentenza n. 35284 del 18/12/2023, la Cassazione ha stabilito che un cittadino italiano trasferito negli Emirati Arabi Uniti – paese anch’esso privo di imposta personale, ma legato all’Italia da una Convenzione – potesse vedersi attribuita la residenza estera in base ai criteri convenzionali, superando la presunzione interna. Analogamente, qualora vi fosse conflitto tra la normativa italiana e l’Accordo con Monaco, un giudice dovrebbe applicare quest’ultimo, riconoscendo la residenza monegasca se le circostanze del caso concreto soddisfano i criteri del Protocollo.

Conclusione operativa – In presenza di potenziali doppie residenze (Italia e Monaco), oggi il contribuente ha a disposizione sia le normative interne (eventualmente alleggerite dall’assenza di black-listing su Monaco) sia le procedure amichevoli e i criteri dell’accordo internazionale per difendere la propria posizione. Ciò non toglie che l’Agenzia delle Entrate possa agire, ma significa che un eventuale accertamento dovrà tenere conto anche di tali elementi: ad esempio, se un italiano ha effettivamente il centro degli interessi vitali a Monaco secondo i parametri dell’accordo, l’accertamento italiano potrebbe essere destinato a soccombere in giudizio. In pratica, tuttavia, dimostrare il centro di interessi vitali all’estero coincide con il dover fornire quelle prove sostanziali di cui si parlava prima (famiglia, dimora, affari all’estero), quindi la strategia difensiva concreta non cambia radicalmente: si tratta sempre di raccogliere evidenze convincenti della effettività della residenza monegasca.

L’attività di accertamento fiscale: come opera il Fisco nei casi di residenza estera

Quando l’Agenzia delle Entrate (spesso in collaborazione con la Guardia di Finanza) sospetta che un contribuente iscritto all’AIRE a Monaco sia in realtà residente in Italia, attiva una serie di controlli approfonditi. L’obiettivo è raccogliere elementi per dimostrare che il centro degli interessi del soggetto è rimasto in Italia. Dal punto di vista del contribuente, è utile conoscere in anticipo quali tipi di prove e indizi il Fisco cercherà, così da preparare eventuali controdeduzioni.

Ecco i principali strumenti e fonti informative utilizzati dall’Amministrazione:

- Questionari e richieste di informazioni: Spesso l’accertamento inizia con l’invio al contribuente di un questionario (ex art. 32 DPR 600/73) in cui si chiedono dettagli su dove abbia lavorato, da quali fonti tragga reddito, dove abbia la famiglia, se possiede immobili o beni in Italia, ecc. È fondamentale rispondere con precisione e veridicità, poiché omissioni o false risposte possono aggravare la posizione. Talvolta le informazioni sono richieste anche a terzi (es. banche, datori di lavoro).

- Anagrafe Tributaria e archivi pubblici: L’Agenzia consulta le banche dati disponibili, ad esempio l’archivio dei rapporti finanziari (conti correnti, investimenti intestati al soggetto in Italia), il PRA per veicoli, il catasto per eventuali proprietà immobiliari. Se il contribuente possiede ancora una casa in Italia, viene verificato l’utilizzo (utenze di luce/gas, contratti di assicurazione, eventuale concessione in locazione). Consumi elevati in un’abitazione italiana a lui riconducibile potrebbero indicare una permanenza abituale.

- Movimenti finanziari ed economici: Tramite le segnalazioni e l’accordo di scambio informazioni con Monaco, il Fisco può ottenere dati su conti bancari monegaschi intestati all’italiano, verificando l’entità dei fondi e i flussi in entrata/uscita. Può inoltre incrociare spese sostenute in Italia (es. utilizzo di carte di credito su territorio italiano, spese per club, palestre, scuole per figli, ecc.) con il dichiarato trasferimento all’estero.

- Pedinamenti e verifiche sul campo: Nei casi più complessi, la Guardia di Finanza può effettuare veri e propri appostamenti o controlli in loco per accertare la presenza fisica del contribuente. Ad esempio, verificare se frequenta assiduamente un’abitazione in Italia, o se conduce attività lavorativa in Italia (riunioni d’affari, gestione aziendale). Anche i tabulati telefonici (celle agganciate dal cellulare in Italia vs all’estero) sono stati utilizzati in indagini per stabilire il luogo prevalente di vita di una persona.

- Fonti aperte e social network: Può sembrare informale, ma non è raro che i verificatori analizzino i profili social del contribuente (Facebook, Instagram, LinkedIn) per vedere dove trascorre il tempo, se posta frequentemente da luoghi in Italia o se risultano legami (foto, eventi) che contraddicono la residenza monegasca dichiarata. Pur non essendo prove “legali” in sé, questi elementi possono indirizzare ulteriori accertamenti.

- Segnalazioni di altre autorità: A volte l’accertamento scaturisce da indagini penali (come nel caso dell’ordinanza Cass. 1292/2025 sopra citata, dove un procedimento per frode fiscale aveva evidenziato redditi illeciti non dichiarati da un finto residente a Monaco). In altri casi, lo spunto arriva da segnalazioni dell’Agenzia delle Dogane (ad es. sui movimenti transfrontalieri di capitali) o da cooperazione internazionale. Qualunque sia l’origine, i dati raccolti in sede penale possono essere utilizzati dall’Agenzia per emettere l’avviso di accertamento tributario.

Esito della fase istruttoria – Se dalle indagini emergono indizi gravi, precisi e concordanti che il contribuente non ha realmente trasferito la residenza (o comunque ha mantenuto in Italia il domicilio), l’Ufficio procederà a notificare un Avviso di Accertamento. In tale atto verrà rideterminato il reddito imponibile del contribuente per i periodi d’imposta contestati, tassandolo come residente. Tipicamente, le contestazioni riguarderanno:

- Imposte sui redditi (IRPEF): il soggetto verrà tassato in Italia su tutti i redditi ovunque prodotti per l’anno X (worldwide income), includendo quindi anche redditi percepiti a Monaco o altrove. Se in Italia non aveva presentato la dichiarazione dei redditi (ritenendosi estero), l’accertamento configurerà un’omessa dichiarazione per quell’anno.

- Imposte patrimoniali: se applicabili, potrebbe essere richiesto il pagamento dell’IVIE (imposta sul valore degli immobili esteri, 0,76% annuo) per eventuali case possedute a Monaco, e dell’IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie estere, 0,2%) per depositi o investimenti detenuti all’estero. Essendo imposte dovute dai residenti sui beni all’estero, chi ha agito come non residente spesso non le ha versate.

- Contributi previdenziali: l’accertamento fiscale può segnalare anche posizioni anomale all’INPS, ad esempio un lavoratore che operava in Italia sotto copertura estera. In genere, però, i recuperi contributivi seguono vie separate dall’avviso fiscale.

- IVA e altre imposte: se la persona gestiva di fatto un’impresa in Italia sotto schermo estero, possono essere contestate anche l’IVA evasa, l’IRAP (se attività d’impresa), oppure l’imposta di registro su atti compiuti fingendo la sede estera (come detto sopra per le società esterovestite).

All’importo delle imposte evase verranno aggiunte le sanzioni amministrative previste per le varie violazioni. Queste sanzioni sono molto elevate: per omessa dichiarazione dei redditi l’aliquota sanzionatoria va dal 120% al 240% dell’imposta dovuta (anche se ridotta a 1/3 in caso di adesione o acquiescenza, come vedremo). Inoltre, se le imposte evase superano una certa soglia (attualmente €50.000 annui per l’omessa dichiarazione), si configura anche un reato tributario, perseguibile penalmente.

Notifica e termini – L’avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente nei termini di decadenza previsti (di regola il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di imposta, estendibile all’ottavo anno se vi è reato). La notifica a un residente all’estero iscritto AIRE può avvenire tramite raccomandata internazionale all’indirizzo estero oppure per il tramite del Comune italiano di ultima residenza.

Dal momento della notifica decorre il termine di 60 giorni entro cui il contribuente può reagire: presentare istanza di accertamento con adesione, ovvero proporre ricorso al giudice tributario (salvo che intenda accettare l’atto). Nel paragrafo successivo analizziamo proprio le opzioni difensive disponibili a questo stadio.

Strategie difensive del contribuente: onere della prova, impugnazione e strumenti deflattivi

Ricevuto un avviso di accertamento che contesta la residenza estera e pretende imposte come se fosse residente in Italia, il contribuente ha davanti a sé due strade:

- Definire in via agevolata la pretesa (in tutto o in parte) attraverso gli strumenti deflattivi offerti dalla legge, per chiudere la pendenza con sanzioni ridotte ed evitare un lungo contenzioso.

- Impugnare l’atto dinanzi alla Commissione (ora Corte) di Giustizia Tributaria, contestando nel merito la residenza fiscale e/o altre eventuali pretese dell’Ufficio.

Le due vie non si escludono a priori: è possibile ad esempio presentare un’istanza di accertamento con adesione per aprire un contraddittorio con l’Ufficio e, se l’esito non soddisfa, proporre comunque ricorso al giudice (il termine per ricorrere viene sospeso per 90 giorni in caso di adesione). È fondamentale valutare caso per caso, spesso con l’ausilio di un consulente legale tributario, quale sia l’opzione più conveniente.

Di seguito esaminiamo sinteticamente i principali strumenti di difesa a disposizione.

Onere della prova e approccio difensivo

Come già evidenziato, se il trasferimento è verso Monaco (Paese a fiscalità privilegiata), la legge pone a carico del contribuente l’onere della prova dell’effettiva residenza estera. Ciò significa che in sede di contenzioso il contribuente, per avere ragione, dovrà fornire al giudice una serie di elementi probatori concreti che attestino la sua stabile permanenza a Monaco. Tra le prove più efficaci da predisporre vi sono:

- Prova della dimora abituale all’estero: contratti di locazione o acquisto di immobili a Monaco, con bollette e fatture di utenze domestiche che mostrino un consumo coerente con un’abitazione vissuta continuativamente; eventuali certificati di residenza rilasciati dalle autorità monegasche.

- Sfera familiare e sociale: se la famiglia (coniuge, figli) risiede anch’essa stabilmente a Monaco, documentarlo (iscrizione del coniuge/figli all’AIRE, scuola dei figli nel Principato, eventuale assunzione di personale domestico in loco, appartenenza a club o associazioni monegasche). Viceversa, la presenza di legami familiari stretti rimasti in Italia (es. moglie e figli residenti in Italia) è uno degli indizi più forti utilizzati dal Fisco per attribuire la residenza in Italia.

- Interessi economici: provare di avere a Monaco (o comunque fuori Italia) la fonte principale dei propri redditi e investimenti. Ad esempio, contratto di lavoro con un’azienda monegasca, iscrizione alle assicurazioni sociali monegasche, conti correnti locali su cui viene accreditato lo stipendio, partecipazioni in società estere attive all’estero. Se invece il contribuente continuava a percepire redditi da fonti italiane (es. dividendi da società italiane, compensi da attività professionali svolte in Italia), occorrerà quantomeno dimostrare che queste attività erano gestite da remoto e non implicavano una base fissa in Italia.

- Presenza fisica: l’ideale sarebbe esibire evidenze delle proprie uscite ed entrate dal territorio italiano. Ad esempio, estratti del passaporto con timbri (benché all’interno Schengen non vi siano timbri, i passaggi di frontiera a Montecarlo possono essere in parte tracciati), biglietti aerei o carte d’imbarco, ricevute di pedaggio autostradale, e ogni altro riscontro dei periodi di permanenza. Alcuni contribuenti acquisiscono volontariamente dai propri gestori telefonici il tabulato delle celle agganciate dal proprio smartphone, per mostrare che la maggior parte del tempo l’utenza era attiva a Monaco/Francia e non in Italia.

- Altre prove: certificazioni fiscali nel Principato (ad esempio, se la persona ha dichiarato volontariamente redditi alle autorità monegasche, pur non essendovi obbligata, per ottenere un’attestazione di domicilio fiscale), testimonianze di terzi (vicini di casa, colleghi a Monaco) – queste ultime hanno valore limitato nel processo tributario, ma possono aiutare a ricostruire la realtà dei fatti.

È importante presentare un quadro coerente e dettagliato. Nella vicenda decisa dalla Cassazione n.1292/2025, ad esempio, il contribuente produceva una serie di elementi formali a proprio favore (carta d’identità e patente monegasca, bollette luce a Monaco, assicurazione casa a Monaco, auto con targa monegasca, dichiarazioni fiscali monegasche), ma questi furono considerati insufficienti perché contraddetti da altri fatti (operazioni economiche realizzate in Italia, mancanza di una reale discontinuità con il passato). Il giudice andrà a valutare tutte le circostanze: occorre dunque che le prove a discarico siano non solo numerose, ma anche convincenti nella sostanza.

Accertamento con adesione

Se il contribuente preferisce evitare il giudizio, una possibilità è attivare la procedura di accertamento con adesione (disciplinata dal D.Lgs. 218/1997). Entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso, può presentare istanza di adesione all’Ufficio, la quale sospende i termini per il ricorso per 90 giorni. Si avvierà un contraddittorio amministrativo in cui si può cercare un accordo sulla pretesa fiscale. Attenzione: nel caso della residenza, l’adesione potrebbe risultare complessa, perché o si accetta di essere residenti (pagando le imposte dovute) o no. Tuttavia, può capitare di negoziare alcune voci (es. la quantificazione dei redditi non dichiarati). Se si trova un accordo, si redige un atto di adesione con l’importo di imposte concordato e le sanzioni ridotte ad 1/3 del minimo edittale. Il vantaggio è che si evita il contenzioso e si ottiene un forte abbattimento delle sanzioni (dal 120-240% dell’imposta si passa al 30-80% circa). L’adesione comporta però rinuncia al ricorso: una volta perfezionata pagando quanto dovuto, l’accertamento si intende definito in via tombale.

Acquiescenza all’accertamento

Qualora l’ufficio non accolga richieste di adesione, oppure il contribuente ritenga di non avere margini di difesa, può valutare l’acquiescenza: si tratta dell’accettazione integrale dell’avviso di accertamento, con pagamento entro 60 giorni. Questa scelta (prevista dall’art. 15 del D.Lgs. 218/1997) dà diritto a una riduzione delle sanzioni ad 1/3 di quelle irrogate (simile all’adesione quanto a beneficio, ma senza alcuna modifica della pretesa). È un’opzione da considerare solo se la posizione del Fisco è effettivamente inoppugnabile o se gli importi contestati sono modesti e non giustificano i costi di un ricorso.

Reclamo e mediazione tributaria

Per gli atti di importo controverso fino a €50.000 (sanzioni escluse), il contribuente che intende ricorrere deve prima presentare un reclamo all’Ufficio, che vale anche come tentativo obbligatorio di mediazione (art. 17-bis D.Lgs. 546/1992). Nel reclamo può proporre una soluzione, ad esempio il pagamento di un importo ridotto. L’Agenzia ha 90 giorni per rispondere. Se accoglie parzialmente, si chiude con un accordo mediato (che comporta sanzioni ridotte al 35% del minimo, secondo la prassi dell’Agenzia). Se non si trova accordo, trascorsi 90 giorni il reclamo produce gli effetti del ricorso e la controversia va avanti in Commissione Tributaria.

Ricorso in Commissione Tributaria

Se non si perviene a un componimento, resta il ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (nuova denominazione dal 2023 per le ex Commissioni Tributarie Provinciali). Il ricorso va notificato entro 60 giorni (salvo sospensioni per adesione/mediazione) e può contenere istanza di sospensione cautelare dell’atto se l’esecuzione immediata dell’accertamento (iscrizione a ruolo di 1/3 delle imposte) reca grave danno. In giudizio, come detto, sarà cruciale fornire al giudice le prove sulla residenza estera effettiva. Sarà anche possibile eccepire vizi procedurali (ad esempio, la violazione dell’obbligo di contraddittorio preventivo se applicabile: dal 2024 lo Statuto del Contribuente prevede che prima di emettere l’accertamento l’ufficio inviti il contribuente a fornire chiarimenti, salvo casi di particolare urgenza o flagranza di reato).

Nel processo tributario vige il principio del libero convincimento del giudice: non ci sono prove legali tassative. Ciò significa che il giudice valuterà nel complesso tutti gli indizi forniti dal Fisco e le controprove del contribuente. Anche le presunzioni legali relative (come quella dell’art. 2, co.2-bis) possono essere vinte se la parte privata presenta elementi sufficienti a dimostrare la propria tesi.

Conciliazione giudiziale

In ogni momento del processo di primo e secondo grado, le parti possono trovare un accordo transattivo. La conciliazione giudiziale (artt. 48 e 48-bis D.Lgs. 546/92) prevede che, se si concilia in primo grado, le sanzioni siano ridotte al 50% di quanto irrogato (in appello al 60%). In verità, con la riforma 2023 è stato equiparato il trattamento sanzionatorio: oggi anche in conciliazione in primo grado si applica la riduzione a 1/3 delle sanzioni concordate, analoga al beneficio dell’adesione (mentre in appello è 1/2). Lo svantaggio è che ormai si sono già sostenuti i costi del processo e le posizioni tendono a irrigidirsi. La conciliazione può però diventare attraente se emergono nuovi elementi durante il giudizio o se la controparte capisce di rischiare una completa soccombenza.

Ravvedimento operoso

Da ultimo, è opportuno menzionare il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/97), sebbene nella maggior parte dei casi di residenza fittizia all’estero questo istituto trovi scarso spazio. Il ravvedimento consiste in una regolarizzazione spontanea delle violazioni commesse, pagando le imposte dovute con sanzioni ridotte in misura decrescente a seconda della tempestività (per esempio, entro 90 giorni la sanzione è ridotta a 1/9, oltre un anno a 1/7, oltre due anni a 1/6, etc.). Tuttavia, il ravvedimento non è ammesso dopo che il contribuente abbia già ricevuto formale avviso di accertamento o sia stato raggiunto da verifiche. Nel contesto di trasferimenti a Monaco, un ravvedimento potrebbe essere ipotizzabile qualora il contribuente – prima di qualunque controllo – si renda conto di non aver più i requisiti per l’esenzione da tassazione italiana (es. perché rientrato in Italia più giorni del previsto) e decida di sanare la propria posizione in dichiarazione (dichiarando i redditi worldwide e pagando il dovuto). In caso contrario, quando l’accertamento è già partito, le uniche soluzioni restano quelle descritte sopra.

In conclusione, dal punto di vista del contribuente “debitore”, la scelta della strategia difensiva dovrà tenere conto sia della forza delle proprie prove (se si hanno prove schiaccianti di residenza estera, può valere la pena combattere fino in fondo), sia della valutazione economica del rischio (talvolta accettare una definizione ridotta può essere più conveniente che affrontare anni di causa con incertezza sull’esito). Nel capitolo seguente forniamo alcune FAQ – Domande e Risposte che riassumono in modo pratico i dubbi più comuni su questo tema.

Domande frequenti (FAQ)

D1: Se sono regolarmente iscritto all’AIRE a Monaco, l’Agenzia delle Entrate può comunque considerarmi residente in Italia?

R: Sì. L’iscrizione all’AIRE è condizione necessaria per essere considerato residente all’estero, ma non è una garanzia assoluta. Il Fisco italiano può contestare la residenza in base ai fatti concreti: ad esempio, se continui ad avere in Italia famiglia, casa e affari, e trascorri qui gran parte del tempo, l’AIRE da sola non ti protegge. Sarai tu a dover dimostrare che la tua vita si svolge prevalentemente a Monaco.

D2: Quali prove devo raccogliere per dimostrare che risiedo effettivamente a Monaco?

R: Più sono solide e numerose le prove, meglio è. Inizia con un contratto di casa a Monaco e le bollette relative, che mostrino un utilizzo costante. Aggiungi certificati di residenza monegaschi, iscrizione della famiglia (se presente) nelle scuole o nei registri di Monaco, documenti di lavoro o d’impresa a Monaco, estratti conto bancari locali, ecc. È utile anche poter mostrare quanto tempo passi fuori dall’Italia (biglietti, transiti di frontiera). Tieni presente che documenti puramente formali – come patente o targa auto monegasca – da soli non bastano se tutto il resto indica Italia. Meglio avere elementi che dipingano un quadro coerente della tua quotidianità nel Principato.

D3: Monaco non tassa il reddito, quindi rischio la doppia imposizione se l’Italia mi dichiara residente?

R: Non c’è un vero problema di doppia tassazione economica, perché Monaco non preleva imposte sul reddito delle persone fisiche (eccezion fatta per cittadini francesi). Il rischio è piuttosto la doppia residenza: Italia e Monaco che entrambi ti considerano “residente” secondo le loro leggi. In tal caso, l’accordo Italia-Monaco del 2015 fornisce criteri per decidere a chi spetta la residenza (abitazione permanente, centro interessi vitali, ecc.). Se tali criteri ti attribuiscono a Monaco, l’Italia dovrebbe riconoscerlo. L’accordo inoltre impone che se per ipotesi pagassi qualche imposta a Monaco su redditi tassati anche in Italia, l’Italia ti dia un credito d’imposta. Ma nella pratica, essendo le aliquote monegasche zero, la questione del credito non si pone: pagheresti in Italia le imposte italiane, punto.

D4: Ho costituito una società a Monaco per le mie attività: l’Italia può tassarla?

R: Se la società opera realmente a Monaco, ha uffici e personale lì e non è solo un “guscio” amministrato dall’Italia, allora è un soggetto distinto e fuori dalla portata del Fisco italiano. Ma se la società a Monaco è solo un indirizzo su carta e di fatto la gestisci tu dall’Italia – o magari detiene partecipazioni in aziende italiane ed è controllata/amministrata da te (residente italiano) – allora l’Italia potrebbe dichiararla fiscalmente residente in Italia per esterovestizione. In tal caso, la società verrebbe tassata in Italia sui suoi redditi mondiali e tu potresti rispondere di eventuali illeciti fiscali connessi. Insomma, aprire società a Montecarlo funziona solo se c’è una vera sostanza imprenditoriale lì; altrimenti, il gioco non vale la candela.

D5: Che sanzioni rischio se l’Agenzia accerta che dovevo pagare le tasse in Italia?

R: Le sanzioni amministrative sono salate. Per un’omessa dichiarazione dei redditi (caso tipico di chi si credeva estero e non ha dichiarato nulla in Italia) la multa base va dal 120% al 240% dell’imposta evasa, a seconda della gravità. Ad esempio, su €100.000 di IRPEF non versata, la sanzione può arrivare fino a €240.000, oltre agli interessi moratori. Fortunatamente, se decidi di chiudere la pendenza senza litigio, c’è modo di ridurre queste sanzioni: con l’adesione o acquiescenza scendono a un terzo (nell’esempio, €80.000), con una conciliazione in giudizio scenderebbero a circa metà. Va aggiunto che, per evasioni sopra soglia, c’è il rischio di sanzioni penali: omessa dichiarazione o dichiarazione infedele sono reati con pena detentiva, quindi in casi di ampie somme il problema non è solo tributario.

D6: Se ricevo un accertamento dall’Italia ma ritengo di avere ragione (cioè di essere davvero residente a Monaco), cosa devo fare per difendermi?

R: In questo caso è opportuno impugnare l’atto entro 60 giorni presentando ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria. È altamente consigliabile farsi assistere da un avvocato tributarista. Nel frattempo potresti valutare di avviare un’adesione per dialogare con l’Ufficio (sospendendo i termini), ma se sei convinto della tua posizione forse punterai direttamente al giudizio. Nel ricorso dovrai spiegare dettagliatamente i fatti, allegare tutte le prove della tua residenza monegasca e contestare le argomentazioni dell’ufficio. Ad esempio, se il Fisco sostiene che la tua famiglia era in Italia, ma in realtà tua moglie era solo in visita temporanea, dovrai provarlo. Puoi anche far valere le norme dell’accordo Italia-Monaco se ti sono favorevoli. Durante la causa, preparati a controbattere punto su punto gli indizi del Fisco (spese con carta in Italia? Forse erano occasionali; utenze attive? Forse per una casa affittata a terzi, etc.). Il giudice valuterà tutto e deciderà se eri residente in Italia o no. In caso di esito negativo (perdessi in primo grado), potrai appellare in secondo grado e infine in Cassazione, ma ovviamente tempi e costi aumentano.

D7: Posso sanare la situazione prima che parta un accertamento (ad esempio, se mi accorgo di aver fatto il furbo)?

R: Se non hai ancora ricevuto controlli, hai una finestra per il ravvedimento operoso. Significa: presenti ora per tuo conto le dichiarazioni italiane omesse (o integrative), dichiari tutti i redditi come residente e paghi imposte più interessi, ma con sanzioni ridotte (molto ridotte se agisci presto). Questo ti mette al riparo da futuri accertamenti su quegli anni, e di solito le sanzioni ravvedute sono inferiori a quelle che pagheresti se ti beccano. Però, appena il Fisco ti notifica un qualunque avviso di verifica o accertamento, il ravvedimento non è più applicabile per quei periodi. Dunque, è una scelta da fare tempestivamente e con consapevolezza. Un’altra strada, se hai attività finanziarie non dichiarate, potrebbe essere valutare se esistono voluntary disclosure o regolarizzazioni straordinarie aperte (in passato ce ne sono state per i capitali all’estero). Ad oggi (2025) non c’è una nuova voluntary in corso, ma la normativa evolve e vale la pena tenersi informati.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Confronto tra residente fiscale in Italia e non residente (es. residente a Monaco)

| Aspetto | Residente fiscale in Italia | Non residente fiscale (residente a Monaco) |

|---|---|---|

| Imposizione sui redditi | Tassazione su tutti i redditi mondiali (worldwide), con possibilità di credito per imposte pagate all’estero | Tassazione in Italia solo sui redditi prodotti in Italia (fonte italiana). I redditi esteri (es. prodotti a Monaco) non sono tassati in Italia |

| Patrimonio estero | Obbligo di monitoraggio fiscale (Quadro RW) e pagamento di IVIE (immobili esteri) e IVAFE (attività finanziarie estere) | Nessun obbligo di dichiarare attività estere al Fisco italiano; no IVIE/IVAFE dovute. (Possibile però imposta in Italia su immobili/conti in Italia) |

| Prestazioni di servizi/lavoro | Redditi da lavoro dipendente o autonomo ovunque svolti tassati in Italia (salvo esenzioni convenzionali). Esempio: un lavoro svolto negli Emirati da un residente italiano è comunque imponibile in Italia, salvo convenzione | Redditi da lavoro svolto all’estero non tassati in Italia. Esempio: stipendio percepito per attività a Monaco non rileva per l’IRPEF italiana (Monaco non tassa, e l’Italia non avendo potestà sul residente estero non interviene) |

| Presunzioni di residenza | – | Se trasferimento in Paese black-list (Monaco, prima del 2015): presunzione di residenza in Italia salvo prova contraria. (Dopo accordo 2015, Monaco non più black-list de jure, ma serve comunque prova effettività) |

| Obblighi formali | Iscrizione nell’anagrafe comunale italiana (se manca → considerato residente lo stesso se criteri sostanziali soddisfatti) | Iscrizione all’AIRE obbligatoria. Mantenimento di codici fiscali/partite IVA italiane solo se attività residuali in Italia (es. proprietario di immobile dato in affitto) |

| Convenzioni doppie imposizioni | Può avvalersi delle convenzioni per evitare doppie tassazioni su redditi esteri (crediti d’imposta) | Può avvalersi delle convenzioni per evitare tassazione in Italia di redditi esteri (es. esenzione pensione estera per non residenti) |

Tabella 2 – Strumenti deflattivi e definitori a disposizione del contribuente (con effetti sulle sanzioni)

| Strumento deflattivo | Quando si utilizza | Beneficio sulle sanzioni | Note |

|---|---|---|---|

| Ravvedimento operoso | Prima che inizi l’accertamento (o comunque prima di notifica formale di atti) | Sanzioni ridotte da 1/10 a 1/6 del minimo, a seconda del ritardo | Pagamento spontaneo di imposta, interessi e sanzione ridotta. Non ammesso dopo avviso di accertamento notificato. |

| Accertamento con adesione | Dopo ricezione avviso (entro 60 gg), avviando contraddittorio con l’Ufficio | Sanzioni ridotte a 1/3 del minimo edittale | Consente di rideterminare l’imponibile concordemente. Termini ricorso sospesi per 90 gg. Comporta rinuncia al ricorso se accordo concluso. |

| Acquiescenza (pagamento) | Dopo avviso, entro 60 gg, pagando integralmente quanto accertato | Sanzioni ridotte a 1/3 di quelle irrogate | Nessuna trattativa sul merito: si accetta in toto l’accertamento e si beneficia della riduzione sanzioni. |

| Reclamo/Mediazione | In sede di ricorso, per importi ≤ €50.000 (obbligatorio prima del giudizio) | In caso di accordo, sanzioni di norma ridotte al 35-40% (simili a conciliazione) | Il reclamo è un ricorso “tecnico” dove si può proporre un accordo. Se l’ufficio accetta, si chiude con atto di mediazione. |

| Conciliazione giudiziale | Durante il processo tributario (primo o secondo grado) | Sanzioni ridotte a 1/3 di quelle applicate in primo grado (e 1/2 in appello) | Accordandosi in giudizio, si chiude la lite con verbale conciliativo. Riduzione sanzioni simile all’adesione in primo grado; in appello lo sconto cala. |

| Autotutela (annullamento d’ufficio) | In qualsiasi momento, se l’Ufficio riconosce un errore proprio nell’atto | Non è un vero strumento “premiale”, ma l’atto può essere annullato o rettificato senza sanzioni | L’autotutela è discrezionale: il contribuente può chiedere all’ente di riesaminare l’accertamento, ma non obbliga l’Amministrazione. |

Simulazione pratica: Mario Rossi, imprenditore italiano, si trasferisce a Monaco nel 2021 e si iscrive all’AIRE. Mantiene però in Italia una villa dove risiede la moglie, e torna in Italia quasi ogni settimana per seguire affari. Nel 2024 riceve un accertamento per gli anni d’imposta 2021-22: l’Agenzia delle Entrate lo considera residente in Italia basandosi sul fatto che la famiglia e l’attività economica erano in Italia, nonostante l’iscrizione AIRE. Rossi valuta le opzioni:

- Ricorso: ha poche prove a suo favore (a Monaco aveva solo un piccolo appartamento, usato raramente). Rischierebbe di perdere in giudizio.

- Adesione: l’ufficio si mostra disponibile a ridurre del 20% i redditi accertati se Rossi accetta la residenza italiana. Rossi aderisce, paga le imposte su un imponibile ridotto e ottiene sanzioni al 1/3 del minimo (circa €30.000 su €100.000 di imposte evase, invece di possibili €150.000). Chiude così la vicenda, consapevole che in futuro dovrà rendere più netto il distacco dall’Italia se vuole davvero beneficiare del regime monegasco.

Fonti e riferimenti

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) – Articoli 2 e 73 (definizione di residenza fiscale per persone fisiche e società).

- Corte di Cassazione – ord. n. 1292/2025 – Residenza fiscale e onere della prova in caso di trasferimento a Monaco.

- Corte di Cassazione – sent. n. 21694/2020 – Principio del domicilio fiscale e irrilevanza della sola iscrizione AIRE.

- Corte di Cassazione – ord. n. 35284/2023 – Trasferimento negli Emirati Arabi e prevalenza dei criteri convenzionali sulla presunzione interna.

- Corte di Cassazione – sent. n. 23150/2022 – Esterovestizione societaria e rilievo della sede effettiva in Italia.

- Accordo Italia – Monaco (2015) – Scambio di informazioni fiscali e Protocollo sullo status di residenza (tie-breaker rules, art. 12).

Sei residente a Monaco ma hai ricevuto un accertamento fiscale dall’Italia? Fatti Aiutare da Studio Monardo

L’Agenzia delle Entrate è sempre più attiva nel controllare gli italiani che si sono trasferiti nel Principato di Monaco, sospettando trasferimenti fittizi di residenza volti a eludere il Fisco.

Se hai ricevuto un avviso di accertamento o una richiesta documentale, devi sapere che puoi difenderti, ma serve una strategia tecnica e tempestiva.

Perché l’Italia ti contesta la residenza a Montecarlo?

Per il Fisco italiano, non conta solo dove sei iscritto all’anagrafe estera (AIRE), ma dove si trovano:

- 🏠 Il tuo domicilio e centro degli interessi vitali (famiglia, affetti, affari)

- 💼 Le tue attività economiche e professionali prevalenti

- 🏦 I tuoi conti correnti, immobili e beni patrimoniali

- 📅 La tua effettiva presenza in Italia o all’estero nel corso dell’anno

Se questi elementi dimostrano che di fatto vivi o operi in Italia, l’Agenzia delle Entrate può attribuirti la residenza fiscale italiana, con tutte le conseguenze economiche e penali del caso.

Cosa rischi in caso di accertamento?

- ⚠️ Tassazione in Italia di tutti i redditi mondiali (worldwide taxation)

- 💰 Recupero di imposte per 5 anni precedenti, con sanzioni e interessi

- 🧾 Contestazione per omessa dichiarazione, anche con sanzioni penali

- 💼 Rischio di accertamenti su società collegate o intestazioni fiduciarie

- 🚫 Blocco dei beni, pignoramenti, fermi o iscrizioni ipotecarie

Come difendersi da un accertamento se vivi a Monaco?

- 📂 Analizza con precisione l’atto ricevuto e i periodi contestati

- 🏠 Ricostruisci la tua residenza effettiva, con prove documentali (affitti, bollette, certificati)

- 💳 Documenta i tuoi movimenti bancari, patrimoniali e familiari

- ✍️ Predisponi una memoria difensiva ben motivata

- ⚖️ Presenta ricorso entro i termini, se l’accertamento è illegittimo o arbitrario

🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo

📑 Verifica la fondatezza dell’accertamento e della presunta residenza fiscale italiana

📂 Raccoglie e organizza le prove di effettiva residenza a Monaco

✍️ Redige memorie difensive o ricorsi alla Corte di Giustizia Tributaria

⚖️ Ti rappresenta nel contenzioso, anche per accertamenti legati a società estere o redditi non dichiarati

🔁 Ti assiste nella pianificazione fiscale internazionale per evitare future contestazioni

🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo

✔️ Avvocato esperto in residenza fiscale e contenzioso internazionale

✔️ Consulente per procedimenti per esterovestizione, doppia residenza e tassazione estera

✔️ Iscritto come Gestore della crisi presso il Ministero della Giustizia

✔️ Consulente per expat, nomadi fiscali, frontalieri e imprenditori esteri

Conclusione

Vivere a Monaco non basta: per il Fisco conta dove davvero risiedi e gestisci i tuoi interessi. Ma se hai prove solide, puoi difendere la tua posizione e annullare l’accertamento.

Con l’Avvocato Giuseppe Monardo, affronti l’accertamento con competenza e tutela integrale.

📞 Contatta subito lo Studio per una consulenza riservata se vivi a Monaco e sei stato colpito da un accertamento dell’Agenzia delle Entrate.